人によっては、なぜDV-HRD20という古い機種を買ったのだろう?と思うかもしれないが、実はこの機種は、ある裏技が明らかになっているのだ。

それが明らかになった後、メーカーもファームアップで対策をしたのだが、このレコーダは展示品であったがゆえ(しかも電源が入った状態で使われていなかった。)衛星ダウンロードが行われず、ファームアップされていない可能性が高いのだ。

ちなみに、オークション等ではまだ新品が手に入るが、それらは対策済みの可能性が高いうえ、値段も5万を割る事はまず無い。保証もメーカー保証1年のみの場合が多いしね。

こういうハードディスク内蔵品は突然壊れる事があるので、長く使いたいなら有料でもショップの長い保証に入っていた方が良い。(たまに、ハードディスクは消耗品扱いで保証対象外の店があるので注意!!)私も購入時に、ショップの5年保証に入っておいた。

さて、家人をどうにかごまかし、DVDレコーダをメインPCのラックの足元に設置。余分な分波器が無かったので、壁のTVコンセントから地デジのアンテナ入力端子に直接接続。

今のパソコンモニターにはD端子が無いので、DVDレコーダの画面は、某キャプチャカード経由でデスクトップ上にオーバーレイ表示する。

しかしこのキャプチャカード、多少CPUパワーは喰うものの、パソコン上でTVを見るために利用するのも悪く無いなぁ。

下手なアプコン通してモニターに表示するよりお手軽だし、値段もアプコン+αぐらいの値段で買えるしね。

さて、仮設置ができたので、DVDレコーダの電源を入れ、はやる気持ちを抑えつつ例の裏コマンドをリモコンから入力すると………よっしゃ〜!!めでたく旧ファームであることが発覚!!

こりゃやる事は決まったな(笑)

まあその前に、分波器買ってきてBSデジタルも見られるようにしないと(^^)v

月別アーカイブ: 2006年7月

衝動買いその2 ハイビジョンDVDレコーダ(DV-HRD20)

某キャプチャカードを買ってから、キャプチャー専用のハイビジョンレコーダが欲しいなぁと思い、品物を物色していた。

ハイビジョンレコーダは既にSHARPのDV-ARW15を所有しているのだが、家人が使うのでキャプチャに使える時間が少ない事、SHARPの困った?仕様で、裏録が始まるとその旨D端子出力にメッセージをオーバーレイ出力するため、キャプチャを台無しにされてしまう事(しかも設定で消すことができない)、JCOMの地デジパススルー非対象の地方UHF局(ちなみに2008年まで対応しないとの事)の直接受信を試してみたい等、いろいろな理由からもう一台という訳だ。

物色対象は、SHARPかSONY(東芝はD端子出力があまり評判がよろしくないのと、日立は安定性に問題があるので対象外)で、ハードディスクの容量は最低250GB、シングルチューナで5万以下、というのを規準にオークションやらショップやらを探していたが、なかなか思うようなものは見つからなかった。

いいかげんSHARPのブルーレイ機が出るまで待とうかと思い始めたころ、突然それは訪れた。

ふと立ち寄った某ショップで、展示処分品と言いながらなぜか9万円という値段を付けていたDV-HRD20が、いきなり半値になっていたのだ。

はやる気持ちを抑えながら、保証内容を確認し、そそくさと購入してその場でお持ち帰り。家人になんと言い訳しようかと思いつつも、帰路の足取りは軽かった(笑)

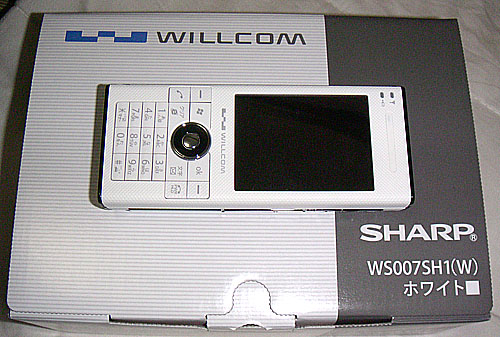

衝動買いその1 W-ZERO3[es]

W-ZERO3の時には、いいな〜と思いつつも購入までには至らなかったのだが、W-ZERO3[es]は見た瞬間「あっ、これ欲しい…!!」となってしまい、すぐさまWILLCOMストアで予約(^^;)

発売日から二日後に到着、買うときに黒か白か迷ったんだが、PDAっぽく無い白を選択。

現在は、旧PDA(CASSIOPEIA)からデータ及び使用者(笑)の移行の最中。

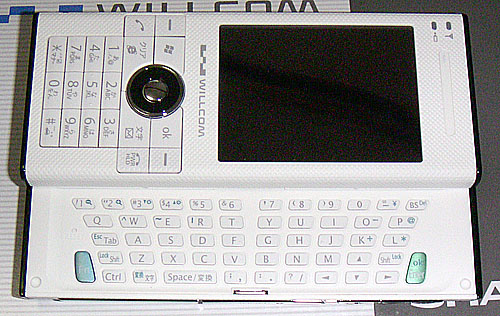

実際に触ってみると、このサイズによくこれだけ詰め込んだな〜と感慨しきり。初期型のSHARPのザウルスを使ってた時と比べると隔世の感があるなぁ〜(笑)

小さい割には、意外にキーボードが使いやすい。手書き入力や携帯電話方式のキーボードより、確実に私に合っている。

難点は液晶のサイズで、もう結構年な私だとちと辛い(^^;)

まあ、文字の大きさを変えればいいんだけどね。

それと、PCとのリンクがUSB接続になるのだが、その都度USBケーブルを挿さなければならないのが面倒かな?

やはり、スタンドに置くと自動的に同期と充電が始まるというのがスマートだ。

時間が無くてあまり触ってる暇がないので、とりあえず購入報告(笑)

予備録画マシンの機能拡張その2

CPUを3GHzにしたせいで熱がこもり、CPUが70度を越してしまうので、5インチベイに取り付ける吸気ファンを買って来た。

4センチのファンが3個並んだもので、1000円弱といったところ。

ファンが2個のタイプもあったが、風量が多いほうが良いだろうとのことで3つのものに。しかしフィルタ?の取り外し方が解らず、いろいろ弄っていたらパキッと…う〜ん、やわだなぁ(^^;)

仕方ないのでフィルタは両面テープで取り付け、5インチベイにファンを装着…と思ったが、今使っているケースの、5インチベイは手前のネジ穴が無いため、本体もテープで留める羽目に(爆)

まあ、いずれきちんと処理するとしよう。

さて取り付け効果だが、明らかに後ろから排出される空気の量が増え、CPU温度も10度以上下がる結果となった。

不安だったファンのノイズだが、それほど気になるほどではなかった。とりあえずこれでしばらく使ってみてどうかだな?

予備録画マシンの機能拡張(HD/SDキャプチャマシン化)

メインマシンをPentium4 3.4GHzにアップグレードしたので、Pentium4 3GHzが余った。

せっかくなのでこれをリビングの予備録画マシンに入れて、ついでに検証の終わった某キャプチャカードも突っ込み、HD&SD同時キャプチャマシンに仕立て上げる事にする。

まずはCPUを差し換えて、その後メモリとハードディスク。

元々メモリは512MB、ハードディスクは120GBが入っているのだが、HDキャプチャをするには少々心もとない。

そのため、メモリは録画専用機のものと入替えて512MBx2の1GB、ハードディスクは録画専用機のトラブル時に、余分に購入しておいたS-ATAの250GBに換装する。

CPUの発熱が増えた分冷却効率を上げるため、フロントの6cmファンを高回転タイプに変え、そのすぐ後ろのHDDベイにHDDを取り付ける。

前のHDDはIDEのため、その位置にはケーブルの取り回しの問題で取り付けできなかったのだが、今回はS-ATAのため何の問題も無い。(ケーブルが細いのは便利、でもコネクタ回りはちと不安だけど。)

ついでに利用頻度が低いDVD-Rドライブを取り外す。

実際インストール時以外使ってなかったし、必要なときにはUSBの外付けドライブを持ってきて付ければ良いしね。

OSは再インストールが面倒なため、ライフボードのHDDバックアップツールを使って、前のHDDからまるごとコピーする。(リカバリディスクも作れるので、持っていると便利である。)

後は例のキャプチャカードを挿入し、ハードウェアのセッティングは終了。

この際だから、空いた5インチベイに吸気ファンをセッティングしたいところだが、手持ちが無いので、また今度にしよう。

組み上げ後、リビングのTVに接続して起動チェック。元々メディアプレイヤー代わりに使うためのPCとして、コンポーネント出力のあるビデオカードを使っているため、コンポーネント入力のあるTVに繋げられるようになっている。(ちなみにTVとの接続形式はD4)

問題なくWindowsXPが起動し、例のキャプチャカードのドライバをインストールして、完了。

テストでMTV-2000Plusと例のキャプチャカードを同時に動かしてみたが、特に問題ないようだ。(実際にはもう少し検証しないとならないが。)

問題はやはり熱で、連続稼動させるとCPUが70度を越してしまう。早めに5インチベイに冷却ファンを取り付けないとなぁ…。