LS-VH7のネットワーク交換の続き。

ネットワークの部品配置が決まったので、ハンダ付け。

内部配線ケーブルは、オヤイデのPCOCC-Aケーブルを奢ってみる。(といっても、500/m程度だけど。)

次はスピーカユニットに手を入れる。

といっても、ウーハの磁石部分に吸音用のフェルトを貼るだけ。

ついでにフレーム部に鉛のシートを貼り付けた。(ユニットの写真を撮り忘れてしまった、^^;)

後はスピーカの内部配線の交換。

ケーブルは先のオヤイデのPCOCC-Aケーブルを使う。

ツイータの配線が通る部分が狭いので、事前にドリルで穴を広げておく。

しかし、レシーバ込みで1万円のスピーカのネットワークに、8000円突っ込む私って(^^;)

さて、組み立てよう。

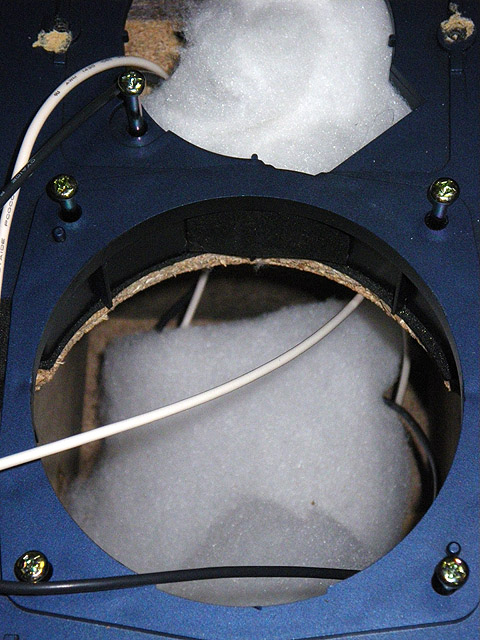

新しいネットワークに内部配線を取りつけ、フレームに載せて後ろの穴からエンクロージャに取り付ける。

ちなみにフロント側から手を突っ込んで、ネットワークが収まる部分の吸音材の片側を剥がさないと、ネットワークがうまく収まらないので注意。

あとはスピーカユニットの取りつけとフロントバッフルの取り付けで終わり。

そんなこんなで完成。

片方だけ変更した状態で、同一の出力を入れて試聴してみた。

ネットワークのパラメータは弄っていないので、基本周波数特性等は変わっていないはずだが、変更前のものと比べて高域のシャリシャリ感が減っている。低域も幾分スッキリした感じで切れが良くなった。

一聴すると大人しくなった感じであるが、個人的にはこっちの方が好みだ。

結構変わるもんだねぇ、これはエージング後の音が楽しみだ。

「スピーカの話題」カテゴリーアーカイブ

LS-VH7のネットワークを交換してみる

LS-VH7は、ペア2万円ぐらいで売っていたKENWOOD製の防磁型のブックシェルフ型スピーカ。

http://www.kenwood.co.jp/j/press/press990603_1.html

うちのはメーカーの在庫処分で破格の値段で売られ、祭りになったKENWOOD製ミニコンポ(USBオーディオ?)RD-VH7PCに付属していたもの。

http://www.sotec.co.jp/direct/options/audio/op-vh7pc/

能率が悪く、標準のRD-VH7PCのアンプでは鳴らしきれないという(笑)

価格からすればずいぶん音は良いのだが、最近青銅モグラを繋いでみたところ少々限界が見えてしまったので、音質改善(改悪?)のため、ネットワークの交換をしてみる。

前提条件は、

・ネットワークのパラメータを弄らない。

・ネットワークを内臓する。

この二つ。

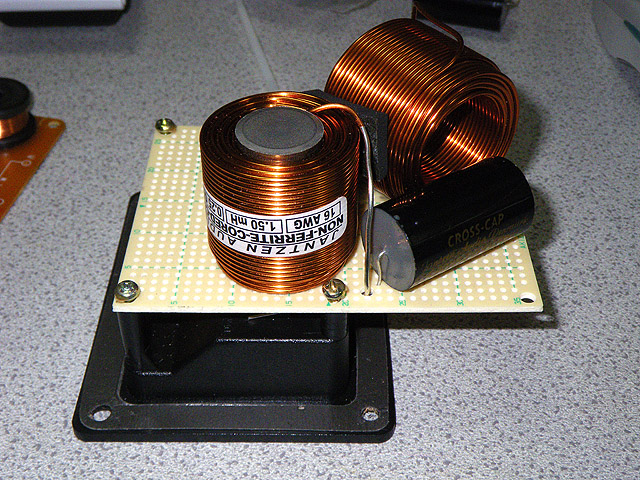

LS-VH7のネットワークは、ツイータが3.9μFのコンデンサと0.47mHのコイル、ウーハが5.6μFのコンデンサと1.5mHのコイルの組み合わせになっている。置き換えるオーディオ用コンデンサとコイルは、容量の合致と入手性を考えると、JANTZENの物で揃えるのが簡単。(っていうか、ほとんど選択肢は無い。)

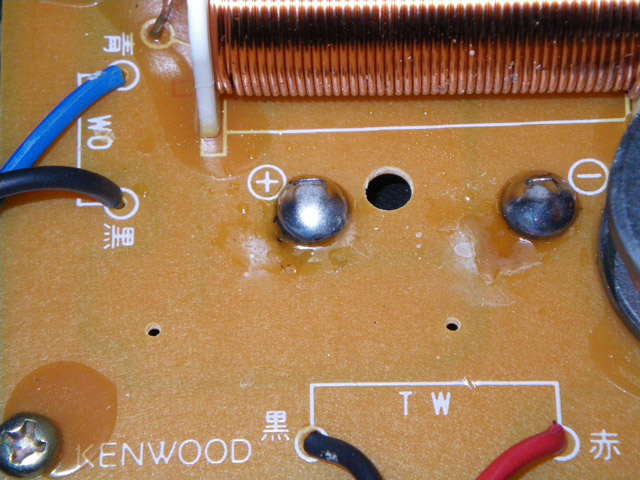

最初は必ず信号が通過する3.9μFのコンデンサと1.5mHのコイルのみ交換するつもりだったが、実際に開けてネットワークの基板を見たところ、接着剤で固められていて部品が取り外し辛いので、全交換してしまおうという事に。

ただ難点は空芯コイルの1.5mHがかなりデカイので、そのままだとスピーカ内に内臓できない恐れがある。

薄膜コイル等だと小さくなるが、値が張るので悩んでいたところ、麻布オーディオでJANTZENの1.5mHの鉄心コイルを発見、比べてみると0.47mHの空芯コイルより小さいぐらいなのでそれを採用することにした。

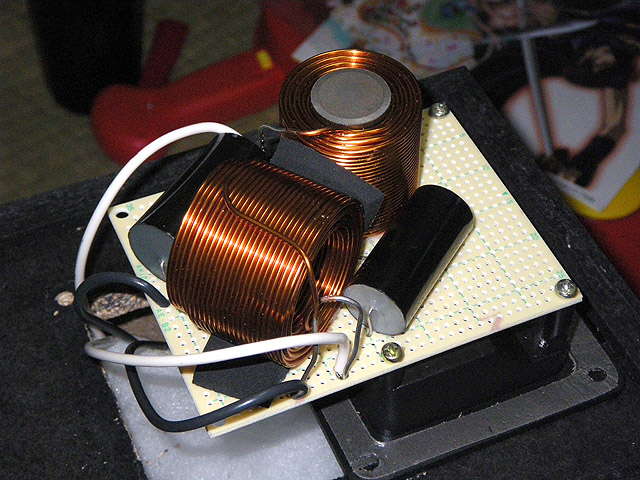

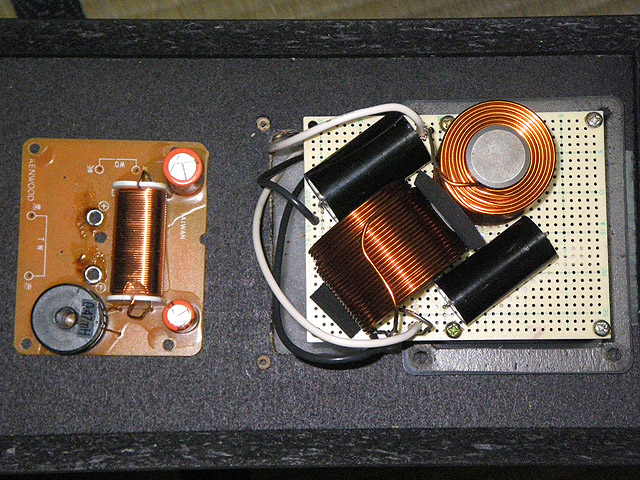

これが使用する部品

小さい物を選んだとはいえ、となりのオリジナルとは段違いに大きいのが分かるだろう。

ネットワークのベース(基板)は、秋月で売っている蛇の目基板が丁度よい具合だったので、それを使った。

試行錯誤の結果、組み込み可能なレイアウトは以下のようになった。

実装面積は少なくとも2倍ある(笑)

ちなみにコイルは、エポキシ系の接着剤で基板に接着してある。

さて、新しいネットワークを組み込むためにLS-VH7をバラそう。

まず集積材?のフロントバッフル?を留めている4つのネジを六角レンチで取り外す。

フロントバッフルを取り外す。(結構堅いので注意。)

スピーカユニットを留めているネジが露出するので、全部外してスピーカユニットを取り出し、配線のファストン端子を引き抜く。

これでフロント側はオッケー。

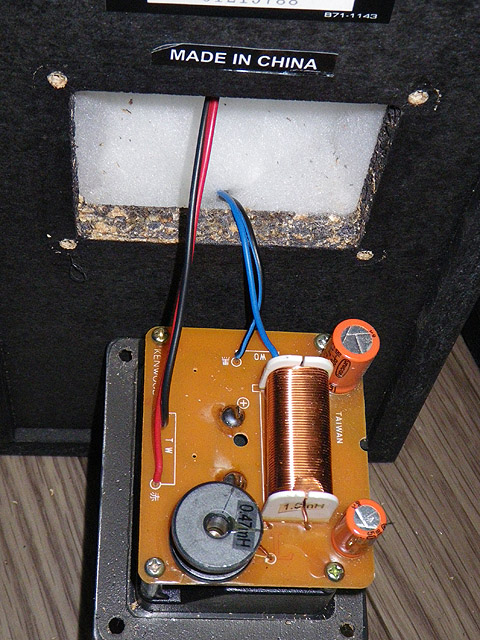

リアは、スピーカ端子を取り付けてあるフレームのネジを4つ外し、フレームを取り外す。そうするとネットワークごとフレームが取り外せる。

この後ネットワークをフレームから取り外すのだが、スピーカ端子のハンダ付けの穴が大きい上、ハンダがたっぷり盛ってあって、ハンダ吸い取り線やハンダ吸い取り器だとなかなか取りきれない。

で、使ったのがコレ。

何の事は無い普通のブロワーであるが、ハンダが溶けたところでブシュっと一発かますと、きれいにハンダが抜けてくれる。スルーホール基板の穴抜きにも応用可能だ。

簡易なハンダ吸い取り器より効率が良いので、一度お試しあれ。

ただ、ハンダの抜け先にマスキングするとか、濡れ雑巾を置くとかしておかないと、熱いハンダが飛び散る事になるので注意する事。

さて、新しいネットワーク基板のフレームへの取り付けだが、そのままだとスピーカ端子のハンダ付け部分が邪魔で取りつけできない。

ドリルで穴を開けて、既存の基板と同じように表に露出させればよいのだが、面倒なので、スピーカ端子を六角レンチで緩め、ハンダ付け部を180度回転させた。

これだと端子への配線を裏にまとめられるので便利だ。

これがフレームに新しい基板を載せた状態。ほとんど無理やりですな(笑)

続く(笑)