SHARPのBDXL対応BDレコーダ発表の際、コピー制御のかかった番組をBD-REからHDDに書き戻す機能が無いと、BDXLの大容量はあまり意味をなさないと思ったが、Panasonicがどうやら書き戻し可能なBDXL対応BDレコーダを出すようだ。

パナソニック、BDXL/3D対応でBD→HDDムーブもできるDIGA

http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100824_389010.html

BD-R/REどちらからもHDDに書き戻せるようだが、ムープだとBDメディアから番組を消去しないとならず、BD-Rだとメディアが再利用できなくなってしまうので注意が必要。(コピーフリー番組のBD-Rからのダビングは可能。)

過去のDIGAで録画した番組も可能ということなので、録り貯めた番組の次のメディアへの移行の道が繋がるので、このままの仕様で出てくる事を期待したいところ。

後は、権利者団体から変な横槍が入らないことを祈る(爆)

投稿者「秀」のアーカイブ

一年ぶり?の胃カメラ

ここのところの暑さと体調不調により、更新が滞ってます。

最近喉の調子が良くないので、耳鼻科に行ってファイバー等で確認してもらったが、耳鼻科では声帯のあたりまでが診療範囲で、その辺りまでには(ちょっと荒れてるぐらいしか)異常は見当たらないので、それ以降は内科で確認してもらってくれとの事。

内科に行ったところ、最近胃の調子もよろしくないようなので、この際なので胃カメラを飲んだら?という事に。

今回で三回目であったが、やっぱり慣れないものである。

麻酔をしていても喉のあたりでモゾモゾ動かれると、どうしても吐き気が起こってゲホゲホとせき込んでしまい、毎度のごとく涙目に…。(おばちゃんの看護師曰く、若いからどうしても反応しちゃうんだろうねとの事。いや、おばちゃんには反応しないけど、隣の若い看護師の女性には反応…って何の話やねん、爆)

そんなこんなでなんとか終わったが、喉をかなり締め付けたので喉の痛みが結構残ってしまった。

次は、鼻から入れるタイプの胃カメラを使っている病院を探すとしよう。

ちなみに検査の結果、逆流性食道炎ぐらいしか見つからなかったのは幸いである。(となるとのどの不調はなんで?という話ではあるが。)

次は大腸検診だ(爆)

分譲マンション光ファイバ導入その2

ああ暑い…エアコンの導入がまだなので、マシンルーム兼作業部屋は35度近くあり、とてもはんだ付けできる環境ではなく工作が進まない。

いっそはんだ付けカフェに持ち込んで作業しようかしらん?

でもって、コーヒーのデリバリーをメイドさんに頼んで「がんばって下さいね、ご主人さまっ!!」…いかん、暑さで妄想が暴走する(爆)

さてそれはそれとて、マンションへの戸建光ファイバの導入のその2。

同じような事を考える人はいるようで、導入については以下のサイトが参考になる。

集合住宅に光ファイバーを

ざっくり導入までは

現地調査→引き込み方法及び引き込み可能数の確認→総会で承認→工事

こんな感じ。

まだ最初の現地調査の段階であるので先は長いな…まあその他の工事の絡みで臨時総会がありそうだし、そのタイミングで承認されるように手配するとしよう。

問題は引き込み可能数で、全戸数分引き込みできないとダメとか言われると、共用設備の改修が必要になってくるので話がややこしくなる。

VDSLは全戸数引き込み可能になっているし、費用が余分にかかることを考えれば戸建タイプを全戸数申し込むなんて考え辛いし(つうかそんな導入に積極的なところなら、最初から電話も含めて光配線に切り替えしましょうと提案した方が早い。)ざっくり改修費用の見積もりだけ取って、引き込み可能数の半分を超したら共用設備の改修を総会に提案するとかの但し書きでごまかすとしよう。

さて、現地調査をしてもらうには、NTTにフレッツ光の申し込みをする必要がある。

Web経由だと申し込みの画面にコメント欄が無く、細かな説明は折り返しの電話がかかってきてからという事になるので、直接116に電話をした方が早い。

という事で、NTTに電話をして、戸建のフレッツ光を引き込みしたい事を伝える。

今のVDSL(フレッツマンション光)と切り替えしたいところだが、そうすると引き込み工事費が自分持ちになってしまうので、新規導入で。(新規だとキャンペーンで無料になる。)

一通り伝えるべき事を伝えて、さて現地調査日程をいつにしようかといったところで、後日連絡という事に。(下請け業者が夏休みに入っちゃったか?)

続く。

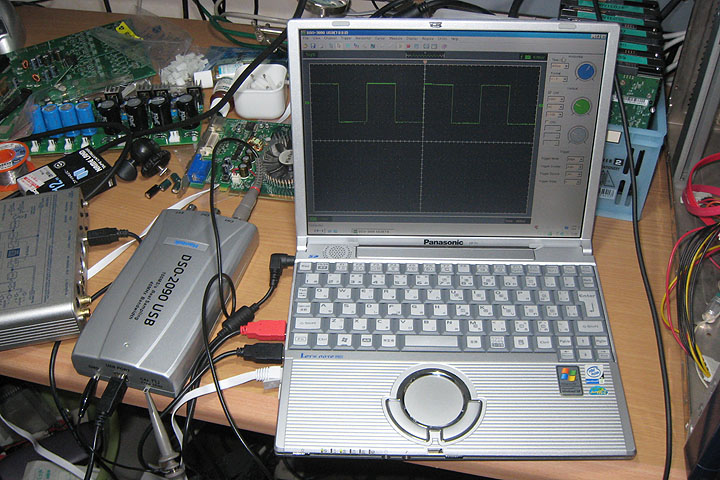

本日の購入品 HANTEK PC USBデジタルオシロ

HANTEK PC USBデジタルオシロスコープ DSO-2090-USB

PC画面上で波形を表示するHANTEK社製デジタルオシロスコープ。

巨大なアナログオシロを実家から持ってくるのもなんだし、かといって薄型のデジタルオシロはそれなりに値段は張るしということで、とりあえずオーディオ帯域が測れればいいやとこのへんで妥協。

サンプリングレート100MS/s、帯域40MHzとなっているが、実際のところ10MHzまで測れればオッケーでしょう。(バッファ32KBだし。)

それにしても、代引き送料込みで2万円を切る価格って破格だよなぁ。

CF-T1とオーディオインターフェースの不具合

SSD化で復活?を遂げたCF-T1であるが、USBオーディオインターフェースを接続した場合に不具合が発生。

現象は、不定期で音が途切れたりブツブツ音が入るというもの。

CF-T1を持ち運び用PCトランスポートとして利用しようと思っていたため、この現象は致命的。

現象からするに、処理が間に合わず転送が間に合っていないような感じであるが、内臓音源では特に発生しないし、タスクマネージャでパフォーマンスを確認しても負荷がかかり過ぎているという感じでもない。

再生プレイヤーのタスクの優先度UPや、バックグラウンドサービスを優先にしても現象は解消されないし、USBインターフェースの相性問題も考慮して、試しにRATOCのPCMCIAタイプのUSB2.0インターフェースも投入してみたがやはり同じ。

CF-T1に接続した、USB2.0の外付けHDDやCD-ROMには不具合は発生していないので、Windowsのサウンド関連のDLLとUSBの相性問題とか、かなり根っこの部分に問題があるのかなぁ?

そんなん突き詰めてる時間が惜しいので、CF-T1にVistaをインストールという最後の手段をとることに(本末転倒、

笑)

ただ、一応動作環境はクリアしているはずなのに、XPからのアップグレードでは不明なエラーが発生してVistaがインストールできないので、クリーンインストールをする必要が出てきた。

ここで問題になるのは、CF-T1がPanasonic製ドライブで無いと外部メディアからのブートが行えないこと。

ノートPC用Panasonic製DVDドライブを私は所有していない。

仕方ないので、試しにデスクトップ用Panasonic製BDドライブ(笑)をUSB変換インターフェースで外付け化したものを使ってみたところ、あっさり認識![]() 、Vistaのインストールは問題無く完了した。

、Vistaのインストールは問題無く完了した。

そのままの勢いで、SP1とSP2もインストールし、快適とは言い難いものの、CF-T1でVistaが起動するようになった。

SSDのおかげか、意外にも操作時の引っかかりは少ない。

ただパフォーマンスモニターでCPUが100%に張り付く場合が多いので、パフォーマンスオプションでパフォーマンスを優先し、不要なサービスを止めて、なんとか30%前後をキープするぐらいまで負荷を落とす。

その状態で、USBオーディオインターフェースから音楽を出力してみたところ…XPで発生していた音切れ等は一切発生しなくなった。

う〜ん、やっぱ根の深い問題があったのだろうか…?![]()

まあこれで、とりあえずトランスポートとして使えるようにはなったので、よしとしよう。