さて、前回デジタル電源基板(仮)が出来上がったので、今回はアンプ部のアナログ回路用+−15Vの電源基板とDACのアナログ回路用の+5Vの電源基板を作成する。

これらはお気楽オーディオキット資料館で領布されているもの。

DAC基板申し込み時はまだ再リリースされておらず、後ほど再リリースされたタイミングで入手。

これらの電源基板は、三端子レギュレータを使用していないのがポイント。(三端子レギュレータのノイズは意外に大きいので、オーディオのアナログ回路用電源では敬遠されているのだ。)

これらの電源基板の作成が遅れたのは、2SK117のペアリングのための測定がなかなか実行できず、電源基板に使う2SK117(ペアリング後の余り)を用意できなかったからだ。

若松等でペアリング済みの部品を買うのも手だが、結構高いしね。

2SK117は電源基板に使う分も含めて30個購入したので、その中からペアになる物を選別する。

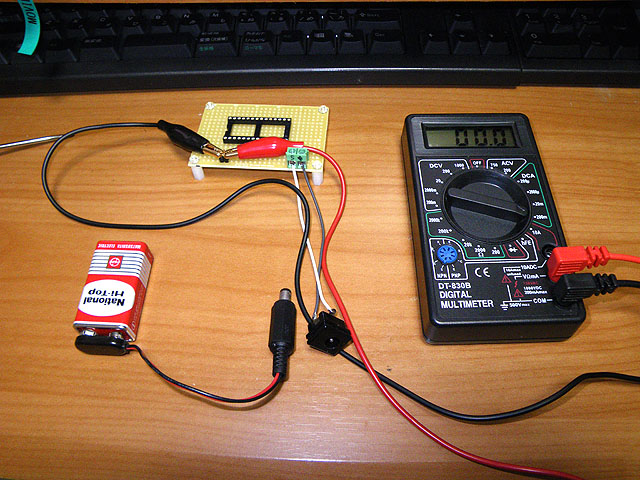

ちなみにペアリングの測定(Idsの測定)には、電源と直流電流の測れるテスタがあれば良い。

今は1000円も出せば、秋月で直流電流の測れるデジタルテスタが買えるので、測定にあたって特に困る事は無いでしょう。(最近は主要部分はLSIなので、格安品でも並の精度はあるし。)

ただ、チマチマテスタを当てるのも面倒だったので、その辺の部品で測定台を作ってみた。(そんな暇はあるんか?、爆)

余ってたICソケットなので、無駄にピンが余っているのはご愛嬌(笑)

全部のIdsを測ってみたところ、意外に揃っていたのでビックリ、その中からディスクリオペアンプ基板用に何組かペアとして抜き出して、残りを電源基板にハンダ付けしてできあがり。

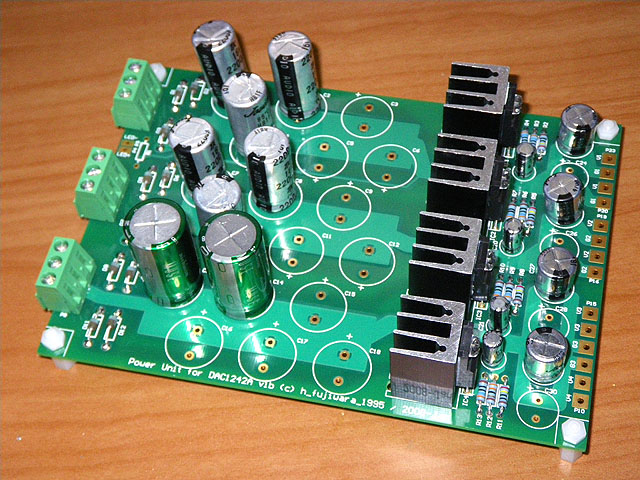

こっちがDACアンプ部用の+−15Vの電源基板。

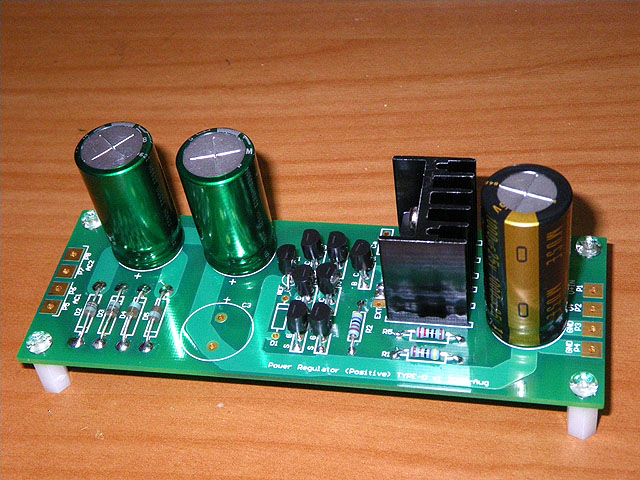

こっちがDACチップアナログ回路部用の+5Vの電源基板。

FN1242A(DACチップ)は、デジタル用の+3.3V電源とアナログ用の+5V電源の二つが必要。

元々の基板の回路では、アナログ用の+5V電源から基板上でデジタル用の+3.3V電源を三端子レギュレータを使用して作成している。

今回は、そのアナログ用+5Vとデジタル用+3.3Vを分離する事と、アナログ用+5Vを三端子レギュレータを使わない回路で供給して高音質化を狙う…って出来上がった物を聴き比べたわけじゃないので、実際にどう違ってくるかは判らんけどね(ぉぃぉぃ)

まあ後でどうこうするよりは、最初からやれることをやっておきたいというのもあるので。(そんなんで、平滑コンデンサにMUSEを奢ってある、笑)

結局、DAI or SDRAMメモリーDAI用+5V、ASRC用+5V、DACデジタル用+3.3V、DACアナログ回路用+5V、DACアンプ部用+−15Vと5つの独立電源かぁ…いつになく豪華だな(笑)

+5Vが一つ余るけど、これは他の回路や、インジケータ用のLEDの電源に利用する予定。

さてさて、もう少しすれば音出しできるかな?

パイオニアがレーザーディスクプレーヤーの生産を終了

レーザーディスクプレーヤーの生産終了のお知らせ

http://pioneer.jp/press/2009/0114-1.html

ついに生産終了との事で、LD派かつβ派であった私としては感慨深いものがある。

DVDは代替とは言い難かったが、ブルーレイがなんとか使えるようになって来たので、このタイミングの収束はまあ妥当かな?

とはいえ、ここまでサポートしたPioneerの姿勢は素晴らしいと思う。

どこぞのメーカーにも見習わせたいものである(笑)

ただ、うちからLDプレイヤーが消えるのは、もうちょっと先かな?

SONY ポケットスタイルPC VAIO type Pを触ってみた

SONY ポケットスタイルPC VAIO type P

http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200901/09-0108/

軽量(634g)かつ横長で、キーボードのサイズが大きく使い勝手が良さそうなので気になっていたところ、たまたま寄ったヨドバシでデモをしていたので触ってみた。

・製品の外観はなかなかスタイリッシュ(笑)、ただ指紋が目立ちそう。

・重量は大きさかからすると非常に軽く感じる。

・キーボードの使い勝手はかなり良い。

と物欲をそそる感じ…しかぁし!!

・液晶細かすぎ!!

標準のフォントサイズだと年寄りには辛い!!

フォントサイズを大きくすれば良いんだろうけど、それだと本末転倒な気が…。

ということで、もう一回り大きい液晶サイズのが出るまで待ちかな?(笑)

導入計画:ASRC&DAC検討その7

愛用のコテライザー(ガス式の半田ごて、電源ケーブ無いため取りまわしが良い。)の火がすぐ消えてしまうようになった。

購入してもう10年ぐらいだから寿命かな?

エゼクターユニットを交換すれば直るかな?

仕方ないので、尻尾付きの半田ごてでハンダ付けの続き。

RSコンポーネンツからトロイダルトランスが届いたので、蛇の目基板に乗せて入出力端子をハンダ付け。

このトランスは比較的値段が安いのと、出力がニ回路分あり独立した2つの電源として使える(アナログ・デジタル回路の電源分離とか)し、センタータップ付きトランスのようにも使える(オペアンプの+−電源用とか)ので重宝しているが、AC入力が二つあるので繋ぎ方を迷う人が多いようだ。

一次側(AC100V側)の繋ぎ方とセンタータップ付きトランスとして使う場合の二次側(出力側)の繋ぎ方はこれ。

なお、一次側の二回路の配線を逆に繋ぐと、トランスが発熱するので注意のこと。

両方の入力は同じコア(芯)に巻かれているので、一次側の片側だけ繋いでも両方の出力に電圧が出力される。さほど電力を消費しない回路なら片側だけ繋いでもオッケー。

ちなみに一次側(AC100V側)のニ入力を直列に繋ぐと巻き線比が変わり、出力電圧が半分になる。(本来の使い方は、電源電圧230Vを入力して、同じ出力電圧を得るためのもの。)

丁度良いトランスが無い場合の技として有効かも。

+−電源の場合は、定電圧回路後でアースを接続するやり方もあるが、ダイオードブリッジが2セット必要になるのでお好みで。(オーディオワークスのパッシブタイプ定電圧基板の回路はそうなっているようだ。)

ただ、音質にはあまり影響ないと思う。

ちなみにこのトランスは115V仕様なので、日本の100Vだと出力電圧は約13%引きになる。

5Vの出力が必要なので、今回セレクトしたのは二次側が9Vのもの。

全波整流だと出力電圧は約1.3倍になるので、電圧の低下が著しいとか、ドロップがかなり大きいとかでもない限り、7Vのものでも足りるだろうけど念のため。(7Vの方が無駄な発熱も抑えられて地球に優しい、笑)

ついでにデジタル用電源基板の配線も行った。

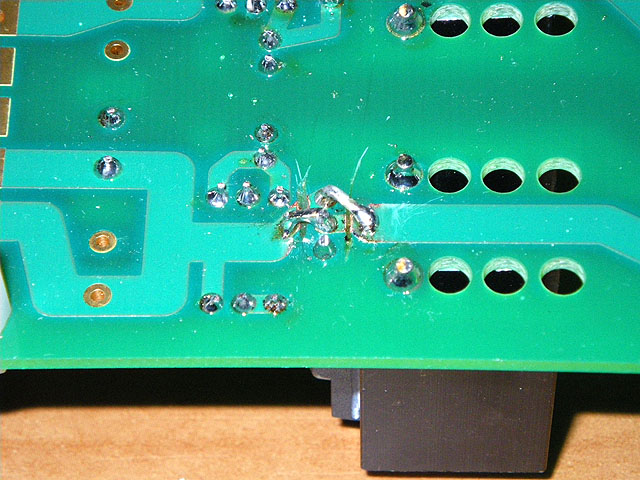

本来はこの基板のみでDACとDAIに必要な+5V×2と+−15V×1を供給するのだが、今回+−15Vは別のディスクリート電源基板から供給する予定なので、+15Vの部分の定数を変更して+5Vに、−15Vの部分のパターンに細工(パターンカットとジャンパ)

をして+3.3Vも追加し、+5V×3&+3.3V×1の電源基板に仕上げた。

平滑用コンデンサは、千石のMUSE KZ 25V 1000uFが売切れてしまっていたので、とりあえず手持ちの16Vを使用している。(その割には、UTSJやMUSE FXを使ってもったいない、笑)

電源投入時には瞬間的に16Vを越えるため早いとこ取り替えたいが、入荷はいつになるのかなぁ?(他の高いところからは買いたくないしなぁ…。)

火のつかなくなったコテライザーだが、エクザクソ…エゼクターユニットを千石で買ってきた。

交換後無事復活したが、ガスの流れがスムースになりすぎて火力が上がり、温度コントロールが大変(笑)

しかし、これであと10年は戦える(謎)

次は+−15Vの電源基板かな?

USJ再入場禁止へ

ユニバーサルスタジオジャパンが、来園者の再入場を禁止するとの事。

http://www.asahi.com/national/update/0106/OSK200901060030.html

この記事、「園内の食事が高い」→「一時退出して外で食事する人続出」→「園内にお金が落ちないので再入場禁止にする」と、ミスリードを誘うようにできてるので注意が必要。

よく読むと

「再入場を禁止する」という記事

「再入場禁止措置が周囲に波紋を広げている」という取材記事

「年間パスポートを買わせようとしているのか?」という一時退出者の意見

「園内の食事が高い」という一時退出者の意見

が並んでおり、「園内の食事が高い・不満で、場外でいったん食事をして戻る来園客が多い」という記者の推測を元に関連があるように繋げている。

現実には、一時退出して「ユニバーサル・シティウォーク大阪」等で食事をして戻ってくる来園者が多いので、それを禁止するために再入場を禁止するのは間違い無いのだろうけど、新聞の記事の書き方としてはどうだろう?

ホントはUSJに対する不満を書こうと思ったのだが、記事の書き方に対する不満になってしまった(爆)

ちなみにUSJ側の言い分としては、「『非日常の世界を楽しみたい』というお客さんからの要望でもある。」だそうな(笑)