エゼクターユニットを交換したコテライザー(ガストーチ型半田ごて)であるが、ハンダの切れが悪くなってきたので、こて先を交換。

新しいこて先は、改良されたらしく火の付き具合が見やすくて良い。

ただ、買い換えるよりは安いが、エゼクターユニット&こて先で結構な出費(T_T)

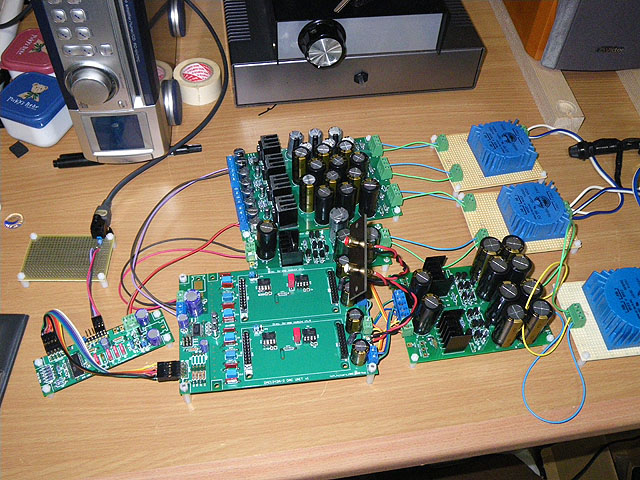

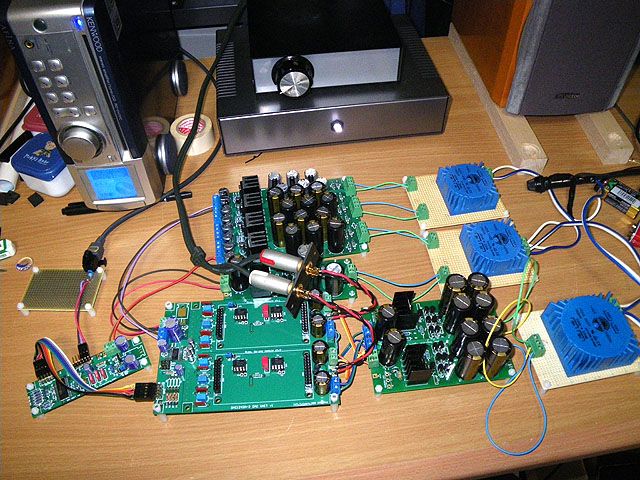

個別のテストは終わったので、全部の電源ユニットの同時稼動テストをする。

コンデンサの容量はトータル50,000μF程度なので、ヒューズは125V1Aのファーストブローでいいかな?(突入電流はそれほどでもないだろうし。)

全部繋げて、慎重にコンセントを差し込むが、特に何事も無く稼動。(まあ、個別テストは完了してるしね。)

このまま数時間つけっ放しにしておいて、異常な発熱や出力電圧変動が無いか確認する。

その間に、DAIとDACを接続するフラットケーブルを作成。

チマチマ端子を付けるのも面倒なので、フラットケーブルと圧着用コネクタを買ってきて万力で圧着。

万力によるフラットケーブルの圧着はこの辺を参照のこと。

面倒なら店に圧着を頼むのが更に簡単(笑)

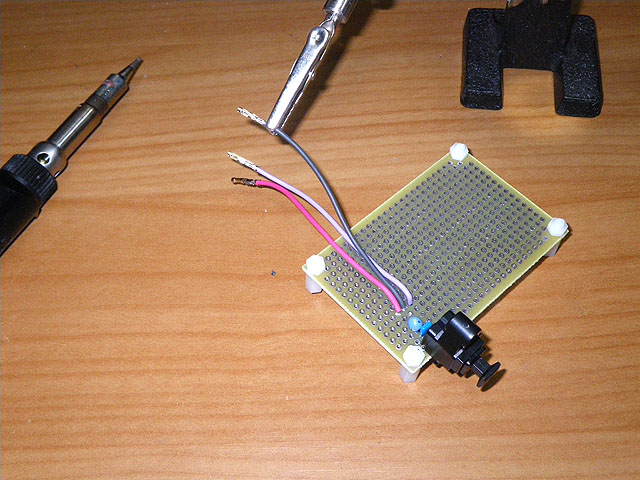

次に、デジタル信号を入力するためのS/PDIF端子をDAIに接続する。

同軸デジタル端子(コアキシャル)が簡単なのだが、テスト用のミニコンポが光デジタル端子(オプティカル)しか無いため、光デジタル入力端子を取り付ける。

今回192kHzの入力の可能性があるので、東芝のTORX142(25Mbps)をチョイス。

これは生産終了品なのでちょっと入手し辛くなっている。(今回アスカ情報システムから入手。)

ただ代替品が無いんだよねコレ…まあ、15MbpsのTORX177辺りでもなんとか足りるようだけど。(TORX177はデータシート上は96kHzまで。)

RCA端子を接続するだけの同軸デジタル入力と違い、電源を供給してやらなければならないので、蛇の目基板上にTORX142を取りつけ、鈴商で買ってきた47μHのインダクター(コイル)と手持ちの0.1μFのセラコンをハンダ付け。安定動作のためにデカップリングコンデンサも乗っけた方が良いのだが、今回テストだからいいや(笑)

接続は、DAI基板にピンコネクタを立てて接続。

TORX142の電源は3.3Vなので、DAI基板のS/PDIF電源供給用のジャンパを3.3V側に変更しておく。(利用する場合はパターンカットが必要、コアキシャルや、光入力端子の電源電圧が5Vの場合はパターンカットもジャンパも不要。)

光デジタル入力端子の場合は、75Ωの終端抵抗は不要なので、それも外しておく。

DACとのI/F電圧もジャンパを3.3Vに設定。(DAC1242基板との接続だけならパターンカットもジャンパも不要。)

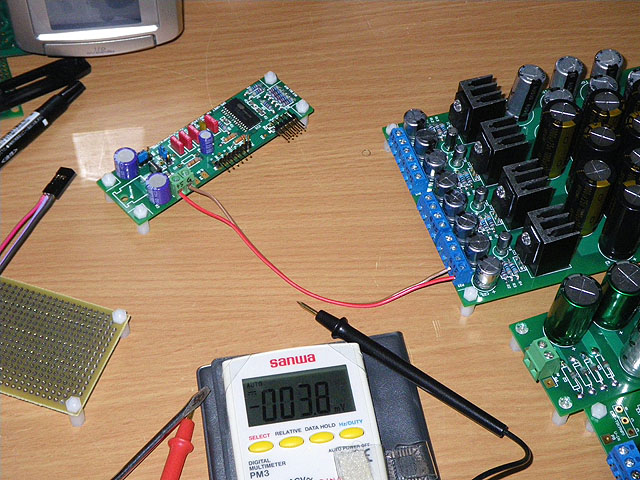

さて、電源接続前にDAI基板の最後のチェック。

といっても、シルク印刷・マニュアルの部品表通り、該当の部品が極性違いなく所定の場所に付いているかとか、ジャンパ等の設定が間違っていないか、テスタを当てて、電源がショートしていないかのチェックぐらい。

部品点数も少ないし、面倒な部品も無いので特に悩むところは無いでしょう。

で、DAI基板単独で電源を繋いで確認。

部品に異常な熱が発生していないか、+3.3Vがちゃんと出力されているかチェック。

オシロでDAC出力端子に信号が出ていることを確認したいところだが、おっきいおもいオシロは実家なのでチェック不能。(かさばらないUSBオシロでも欲しい所だが、利用頻度が低いのでねぇ。)

テスタを当ててみると、S/PDIF入力無しで振れず、S/PDIF入力ありで3.3Vをピークに振れているので一応信号は出ているでしょう(笑)

次はDAC基板。

音声出力については端子台を付けていないので、ケーブルを直接ハンダ付けしてRCAコネクタを接続。

これも電源投入前に、部品のチェックとジャンパの確認、電源がショートしていないか確認。

テストなので、ディスクリオペアンプ基板は使わずにOPA134をソケットに挿入し、+5Vと+3.3V、+-15Vを接続して電源ON。

異常な熱や音、音声出力端子に変な電圧が出ていないのを確認し、一旦電源を切ってDAI基板と繋いで再度電源ON。

DAIにミニコンポの光出力を繋いで、音声出力のオフセット電圧を測定する。

L:-54mV、R:22mV

サーボ無しだとこんなもんかな?

L:-0.3mV、R:0.0mV(測定範囲外)

う〜ん、サーボありはきわめて優秀。

ミニコンポにCDを入れて、S/PDIFから信号を入れてやると音声出力端子の電圧が振れるので、正常に音声信号が出ているものと判断し、青銅モグラと接続。

恐る恐るボリュームを上げていくと………おおっ!!出た出たっ!!

無事音出し終了。

今日は時間が無いので、ここで一旦切り上げ。

エージングを兼ねて一晩鳴らしっ放しにしておくか。

Seagate(シーゲート)製ハードディスクに致命的な不具合その2

とりあえずCFD販売経由のものは該当のロットは無いらしい。(ソフマップ等)

http://www.cfd.co.jp/news/news20090122.html

あとうちで手元にあるのは、GREEN HOUSE経由の物(T-ZONE等)だが、今のところアナウンスは見つからない。

ちなみに一部製品の修正ファームが上がっている。

http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951

しかしSeagate、また評判を落としたなぁ(^^;)

Seagate(シーゲート)製ハードディスクに致命的な不具合

一言…やっちまったなぁ!!

Seagate(シーゲート)製ハードディスクの

Barracuda 7200.11

DiamondMax 22

Barracuda ES.2 SATA

のうち、 2008年12月製造分の一部にファームウェアの不具合があり、アクセス不能になってしまう物があるようだ。

SeagateのBarracuda 7200.11などにアクセス不能になる不具合

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0119/seagate.htm

米Seagate

http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&TargetLanguage=selfservice&DocId=207931&NewLang=en

国内の大手代理店のCFD販売

http://www.cfd.co.jp/news/news20090119.html

まだ、国内のSeagate及び代理店から正式な発表が無いため情報が錯綜しているが、今のところアクセス不能になってしまった場合、直接米Seagateに連絡を取るしか無いのは間違いないようだ。(中身を補償してくれるかは不明。)

どうやら、来週対策済みのファームが出るようであるが、入手や適用の仕方等まだはっきりしていない。(ちなみにアクセス不能になってしまった場合はファームの適用ができない。)

早急に正式な回答と対策方法を発表してもらいたいものだ。

なお、ショップでは対象のハードディスクは販売中止になっており、該当のシリアルの場合は他のシリアルもしくは差額で他のメーカーのハードディスクに交換との事。

http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090124/etc_seagate.html

ただ、自分で対象のシリアルか確認する必要があるのと、同容量の他のハードディスクを用意しないとバックアップできないので、非常に面倒である。

いつもならSeagateには手を出さないんだが、12月にWesternDigitalのWD10EADSと同等の値段に下がったのと、メーカー保証が5年ある(通常はTSUKUMOで買って長期保証に入るのだが、会社更生法絡みでクレジットカードが使えないので…。)っていうんで最近4台買っちゃったんだよなぁ…ハズレで無い事を祈るしか…(爆)

最悪正常なハードディスクの制御基板に張り替えれば、中身の復旧は可能かな?

我が家内で最高評価の唐揚げ粉

中華料理屋(庶民向け)の唐揚げが再現できなくてお困りのあなた!!(えっ?困ってない?)

簡単に、中華料理屋の味を自宅で再現するならこれ!!

日清 中華街のサクサクから揚げ粉 香味醤油味

味・揚がり具合の再現具合は、今までで最高(個人評価)です。(いや、マジで下手な中華料理屋は超えるかも!?)

騙されたと思っておためしあれ!!(騙されても責任はとりません、爆)

導入計画:ASRC&DAC検討その9

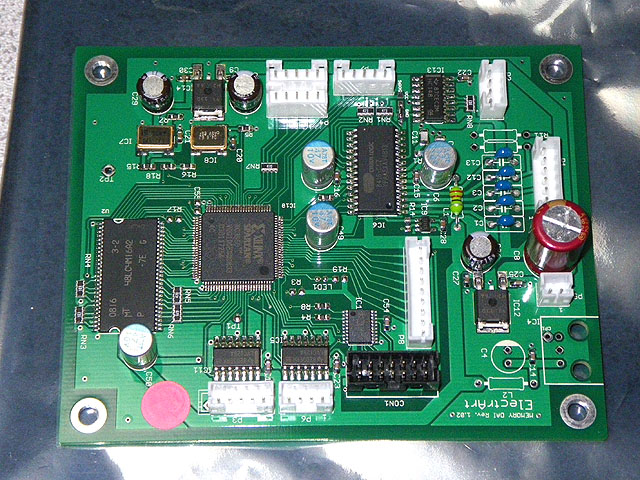

そうこうしているうちに秘密兵器?が届いた。

写真だけ見てもなんだかわからないよね(笑)

これは、ElectrArtさんで販売?している「SDRAMメモリーDAI基板」である。

デジタルデータの音質劣化の原因として言われるジッター(デジタルデータ転送時の時間軸方向の乱れ)対策として、CDプレイヤー等から受け取ったデジタルデータを一旦メモリに保管し、水晶発信子のクロックに同期してDACに送り込むもの。

これにより、ジッターに関してはそれほどシビアにならなくて済む。

※ジッターの音質に関しての考察はこの辺で。

単にDACを作成して外付けしただけでは、DACの違いやアナログ部の回路構成・部品の違いによる音質の差は発生するものの(その部分も結構大きいのだが。)決定的な優位点(CDプレイヤー内臓のDACより音が良くなる理由)が見出せないので、自身の精神安定性の向上ため(笑)投入した。

ちなみに、この基板は最近自作DACer(笑)で話題で、他の方が領布されているDAC基板とこれを組み合わせている作例が増えている。そのためかなかなか入手し辛い。(ElectrArtさんのところには、もう一つ面白い基板があるのだが、それはまた後日。)

実際に接続するのは、標準のDAIを使っての音出しテストが終わってからなので、しばらくおあづけ(笑)

さて、出来上がった電源基板の動作テストをしてみた。

抵抗値の誤差のせいか−側が0.2Vほど想定値より低い。まあ大勢に影響は無いけど(笑)

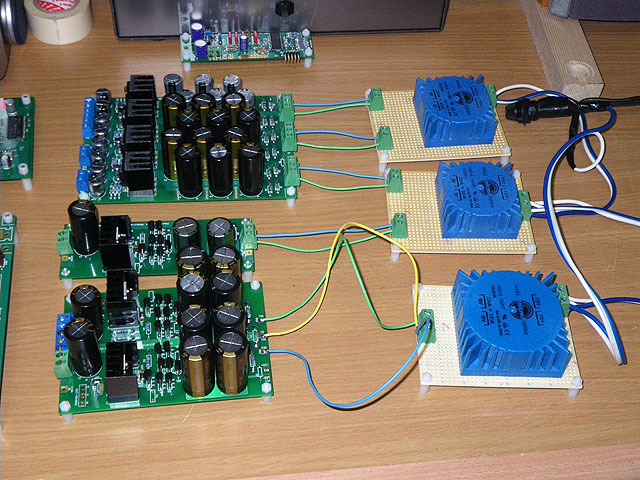

これでASRCを除いて一揃いできあがったので、バラック状態での動作テストとケーシングの検討のため、出来上がった基板を並べてみた。

ちなみに後ろにあるのは、以前作ったモグラ基板利用のアンプ。(青銅モグラ)

う〜ん、意外に大きい。しかも2/3は電源回路(笑)

シールド挟んで重ねるかなぁ?