プールの中でも使える水深4mまでの防水スタイリッシュ(笑)デジカメ

PENTAX Optio W60

http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/compact/optio-w60/feature.html

□良い点

・水深4mまでの防水

・28mmからの5倍ズーム

・スタイリッシュ(笑)

・起動が早い

・1000万画素

・比較的素直な色

一番のポイントはやはり防水。

カメラに水がかかる事を全く気にしなくて良いというのは、かなりのアドバンテージ。

水中や水面からの構図で撮れるのもおいしい。(盗撮と間違われないよう注意、笑)

実際プール等で使ってみたが、今までに無いシチュエーションで撮れるというのは非常に快感である。

次はレンズ、広角側が28mmからということでフレームに全身が入らずに悩む事が少ない。(28mmと35mmの差は大きいのよ。)

ズーム側も28mmの3倍だとちょっと物足りないが5倍なら十分。(個人的には35mm換算で28mm〜135mmが実用範囲と思うが、その部分をきっちり押さえているのはさすがカメラメーカーか。)

また画素数が1000万画素あるので、デジタルズームが×2ぐらいまで実用的に使えるのと、撮って後でトリミングといった使い方でもそれなりの解像度が残っているのはありがたい。

□難点

・電池の持ちが悪い。

・ISO400以上の高感度撮影は画質的に難あり(画像がザラつく。)

・シャッターボタンが堅い・レスポンスが悪い。

・光学ファインダーが無い。

・縦横の情報が入らない(判別できない。)

・電池の扱いが雑(カメラ・充電器ともに逆向きに電池が挿さるってどうよ?)

一番の難点は電池の持ちが悪い事。

それほど使ったつもりは無いのに、かなり早く電池が無くなる。

水場とかではできるだけ電池交換はしたくないのだがこれだと厳しいので、多少重くなってもいいからもっと大容量の電池が欲しい。

ちなみに光学ファインダーが欲しいのは、電池の持ちが悪いからであって必須ではない。(あれば便利ぐらいかな?)

次の難点はISO感度を上げた場合の画質である。

CCDが小さい上に画素数が多いため、暗いところの高感度撮影は非常にノイジーである。ISO800はちと勘弁、個人的に我慢できるのはISO400までで、実使用上はISO200までに留めておきたいところである。(基本お外カメラという事か。)

防水であるせいか、シャッターボタンが硬くてストロークがあるので、思ったタイミングでシャッターボタンが押せずに遅れることが多い。(両手でもそのつもりで押さないと難しい。)

実際に屋内の結婚式等で使ってみたが、画質・タイミングともに正直厳しい。このへんはキヤノンの方が何枚か上手だな。

という事で、外の撮影が主で、防水が欲しい人にはお勧めするが、一つで何でもこなしたいという場合は、高感度撮影の画質がネックになるので、NikonやCanon等他のメーカーを選んだほうが無難。

私も防水がいらなきゃNikonのs60買ってるだろうしな(爆)

PS.

Nikonのタッチパネルデジカメの新型が出るようだ。

Nikon COOLPIX S230

http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/compact/coolpix/style/s230/index.htm

スタイリッシュ(笑)ではないが、ズームリングも別だし買いかもしれん(^^;)

あ、でもこれ35mmからかぁ…ダメじゃん(笑)

液晶タッチパネル式コンパクトデジカメ

最近流行の液晶タッチパネル式コンパクトデジカメを使ってみた。

Nikon COOLPIX S60

http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/compact/coolpix/s60/

各種のボタンの代わりに、タッチパネルの液晶で操作するのだが、直感的に操作できるので非常にスムースで使い易い。

一番のヒットだったのは、液晶でタッチした位置でピントと露出を合わせてくれる機能。

ポートレートの場合は、基本的に顔にピントと露出を合わせるが、構図によって当然顔の位置は違う。

顔検出機能が有効に働けば問題無いのだが、認識に時間がかかったり、認識できなかったりすることもままあるので、構図を確認して「ここっ!!」ってな感じで位置を指定できると、非常にテンポ良く撮影ができる。

難点はズームボタン、これもタッチパネル上にあるのだがWとTしか表示されておらず、若干迷ってしまった。

また、縦位置だとどうしてもズームボタンのある位置を触ってしまい、いつの間にかズームが動いていたり、操作がもたついたりした。

これは独立したズームボタンの方が良いんじゃないかな?

後は安定性、色々操作しているうちに「システムエラー」と表示され、バッテリーを抜かないと電源が落ちなかった。

電源を落とした後は、普通に動き出したけど。

持ち主も初めて見たとの事、バグ出し職人の面目躍如(笑)

ちなみにバッテリーが少なくなってくると動作が不安定になってくる。(ピント合わせしなくなったりとか。)

まあその辺を差っ引いても、なかなか使い勝手が良いカメラだ。

この機能を少し大きくなっても、F値の小さい良いレンズと大き目のCCDを搭載して、絞り優先でボカシを生かしつつ撮れるような物が出れば、並の用途では一眼レフはいらないかも?

一眼レフデジカメでも測距ポイントと露出ポイントを選ぶ事は可能であるが(というか可能だから一眼レフデジカメを使っているのだが)、精度優先で選べるポイントに制限があったり、ボタンでポイントを選んだりと、このカメラに比べると若干まどろっこしい。

そろそろ一眼レフデジカメも、ブレイクスルーが必要だな。

外周部はコントラストAFで良いから全域AFエリアにして、EOS3の視線入力を復活、エリア選択をファインダーを覗いたままでできるようにしてくれよ > キヤノン

導入計画:ASRC&DAC検討その12

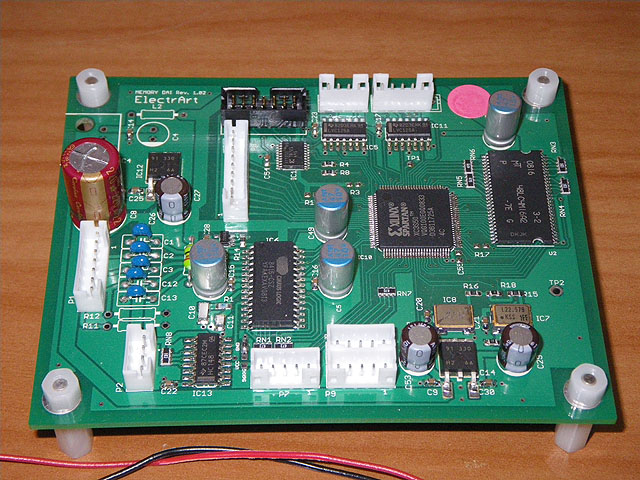

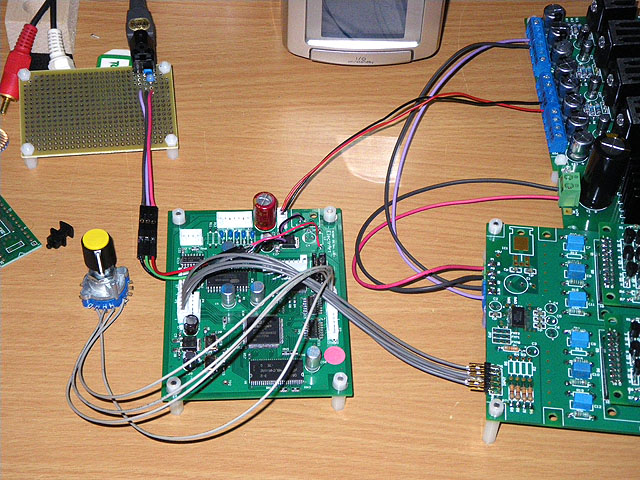

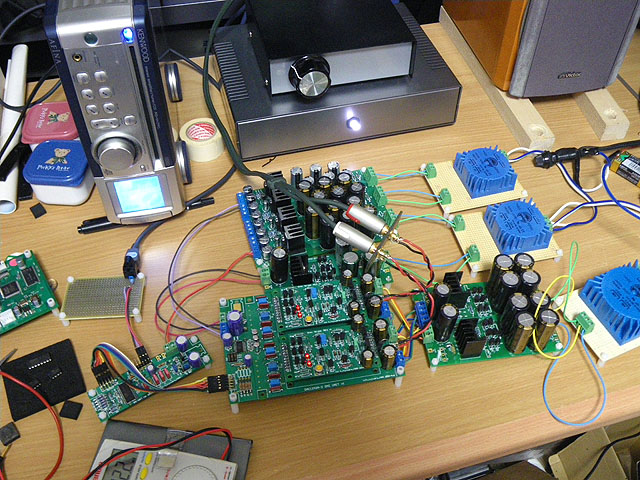

DACの部分は完成したので、今度はSDRAMメモリーDAIを接続する。

まずは単独で電源のみ繋いでテスト。

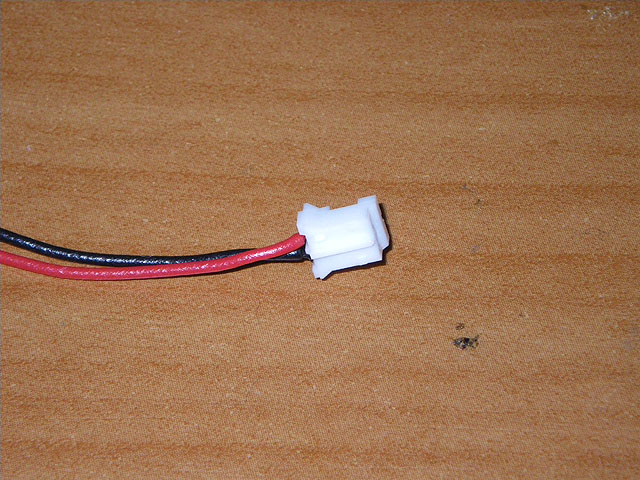

P5の電源コネクタは、付属のケーブルだと+−が紛らわしいので自作。

ちなみにこの基板に使われてるコネクタは、日圧のPHというタイプである。

添付のケーブルを使わない場合は、自前で圧着する必要があるが、細かくて面倒なので私はハンダ付けしてしまった(笑)

光端子用の電源から3.3Vが出ているのを確認し一旦電源OFF。

このElectrArtさんとこの基板は、大半の部品は既に搭載されているが、実際に使うには一部手を入れる必要がある。

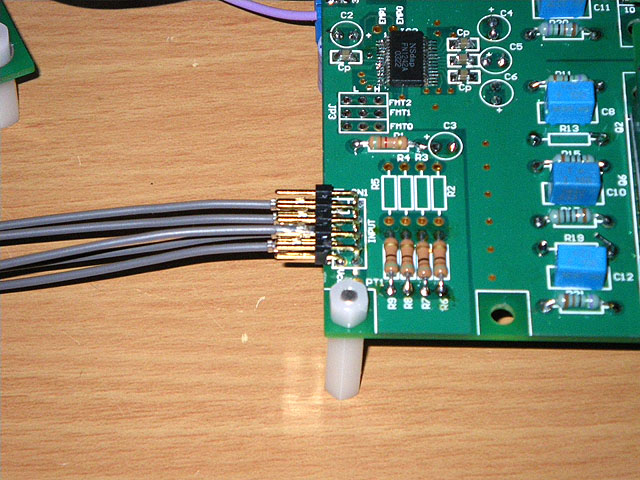

まずS/PDIFの入力部だが、回路図上入力1,2が光入力端子、3,4がRCA(コアキシャル)となっているが、RCA接続に必要な抵抗が載っていないので、R11とR12の位置に75Ωの抵抗(カーボンで十分)を載せる必要がある。(全部光入力端子の場合は不要)

また、入力1はP1コネクタに出ていないので、基板上の光入力端子搭載部のパターンから取る必要がある。

光入力端子の電源は、P1コネクタの1番ピンに出ているが3.3Vであるので、TORX142等電源電圧が3.3V以外の光入力端子を使う場合は、別途電源を取る必要がある。(光入力端子の場合は、他にインダクタとパスコンの接続も必要。)

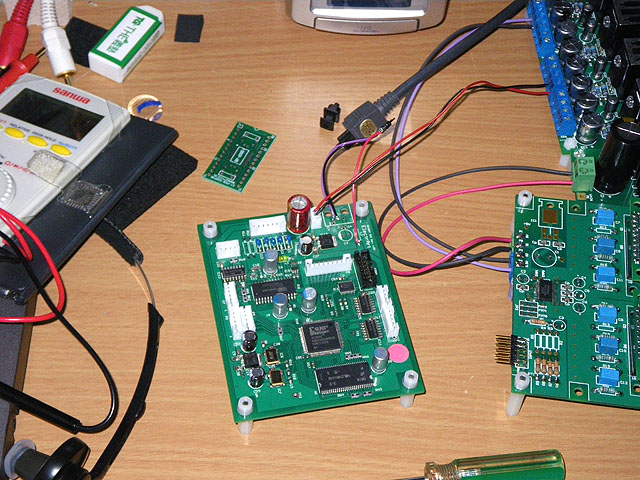

とりあえずのテストなので、基板上のパターンから電源と入力1を引き出しTORX142接続する。

S/PDIF入力セレクトはP5コネクタで行うが、オープンにしておけば入力1なのでそのまま何も繋がない。

入力サンプリングレートの切替も、P3コネクタをオープンしておけば自動選択であるのでそのまま。

メインであるバッファの深度切替はテストするので、ロータリースイッチを繋ぐ。

ロータリースイッチは、どことどこがショートするか事前にテスタでチェックしてマジックで記入。

DAIからの出力は、P4コネクタから付属のケーブルでDAC1242-2に仮配線。

P9コネクタからも出力が出ているので、PCM1794のDACも一緒に組み込んで、聴き比べできるようにするのも面白いかも?

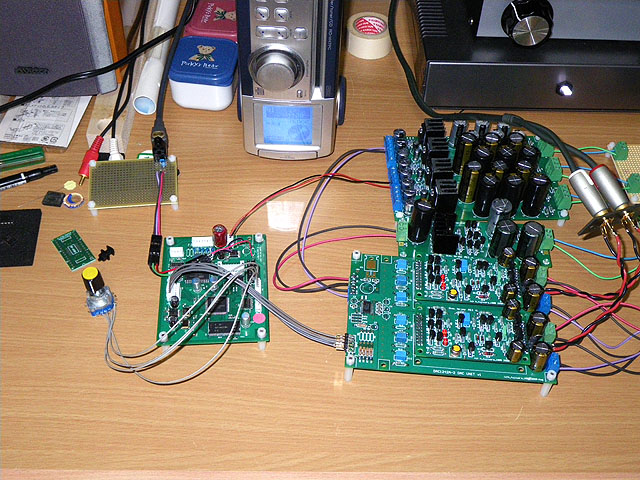

一通り配線が終わったので、間違いが無いか確認してメモリ深度をTHRUモードにしてから電源ON。

CDを再生すると間を置かずに曲が始まった、よっしゃよっしゃ(笑)

正常に動作するのが確認できたので、一旦電源を落としメモリ深度をDEEPに変更して再度電源ON。

今度はメモリにバッファされるので、CDを再生してもすぐには音が出ず、5秒ほどして再生が始まる。

CDを停めても、バッファされた5秒分再生されて音が止まる。

通常のDAIと聴き比べたわけでは無いので、音がどうなったかは判らないが(ぉぃぉぃ)SDRAM-DAIが正常に動作しているのは確認できた。

さて、そろそろケーシングを考えるかな?

本日の昼食

導入計画:ASRC&DAC検討その11

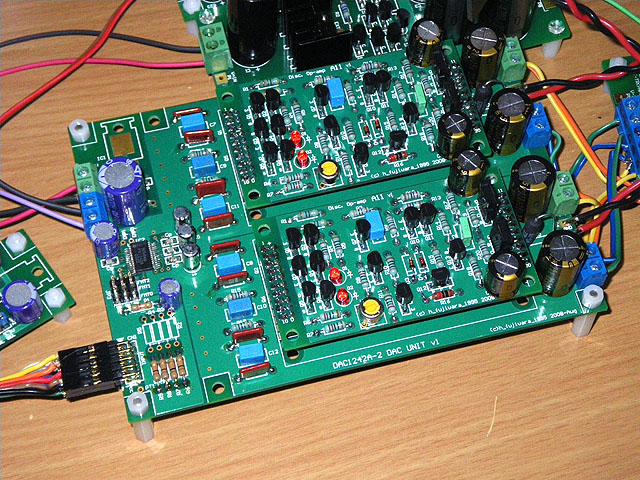

前回オペアンプでの音出しが完了。

ざっと聴いた感じ、中低域が厚く支配的で高域は刺激が少なく滑らか。

FN1242Aの音って聴いた事無いんだけど、こんな感じで間違いないのかなぁ?

このバランスだと、現在実家帰省中?の自作スピーカ(角型3DスパイラルスピーカFE138ES-R版)と相性が良さそうな感じであるので、実家に持ち込んでの試聴が楽しみだ。(そろそろケーシングを考えないとなぁ…。)

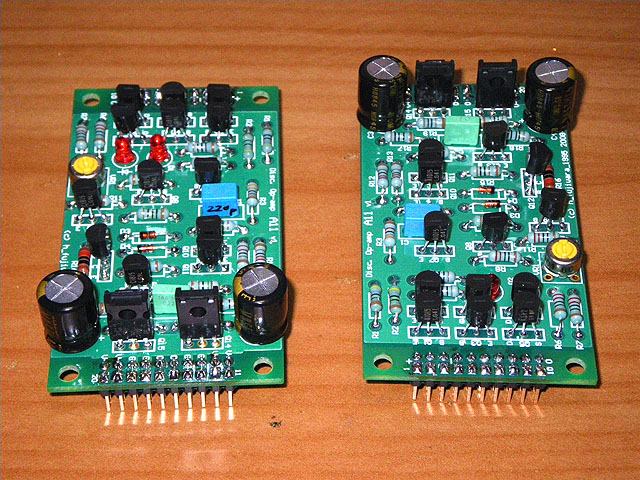

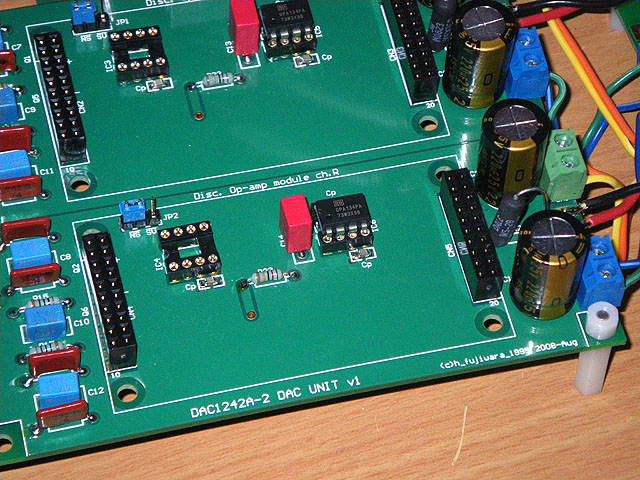

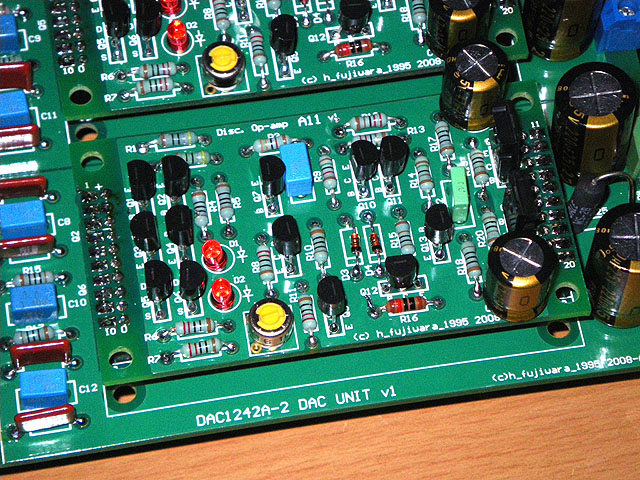

さて、次はディスクリオペアンプ基板を使ってのテスト。

まずは作成したディスクリオペアンプ基板の目検。

ん?

DAC1242-2の製作マニュアルの写真は、ディスクリオペアンプ基板の2SK117が逆になってるような気がするが………調べるとシルクの表記と回路は一致してるので、私の気のせいでしょう(笑)

ちなみに今回ディスクリオペアンプ基板は、抵抗は全部タクマンREY、トランジスタは2SC1815/2SA1015のローノイズ版で、終段が2SC3421/2SA1358という標準的な構成。

目検では特に問題無さそうだったので、オペアンプを外してディスクリオペアンプ基板を挿入。

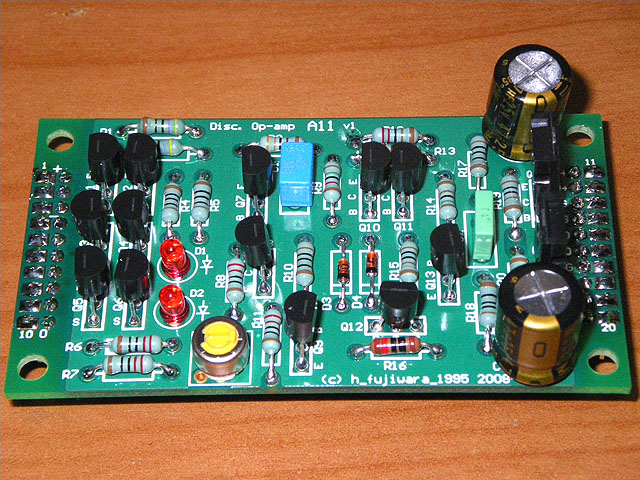

そして電源ON。

無事オペアンプ基板上のLEDが点灯。

異常発熱している部品も無さそうだったので、オフセットの測定をしてみる。

サーボ無しで初期状態で

L 23.1mV

R 25.6mV

と、オペアンプの時より低いまあまあな値。

基板上のサーメット(VR)を回して

L 1.2mV

R -1.6mV

までなんとか追い込んだが、0にするにはなかなか微妙な調整が必要。

こんな事なら、多回転にしておくんだった(^^;)

とりあえずその辺で妥協して、青銅モグラに繋いでCDを再生…おおっ、出た出た!!

ディスクリオペアンプ基板でも、中低域の厚さは変わらず。

きっとこれがFN1242Aの音なんだろうな。

ということで、無事ディスクリオペアンプ基板でも音出し終了。

次はSDRAMメモリDAIとの接続かな?