試聴のため、実家にお出かけしていた自作の角型3Dスパイラルスピーカ(FE138ES-R版)を回収してきたので、マシンルームのスピーカをVictor SX-LC33から入れ替え。

音を出した瞬間、SX-LC33との高域の解像度と透明感の違いに圧倒される。

中低域がこもった感じが全くしないためだろうけど、逆にそのせいで低域が足りなく感じるのは痛し痒しかも?

一度きちんと測定しないとなぁ…。

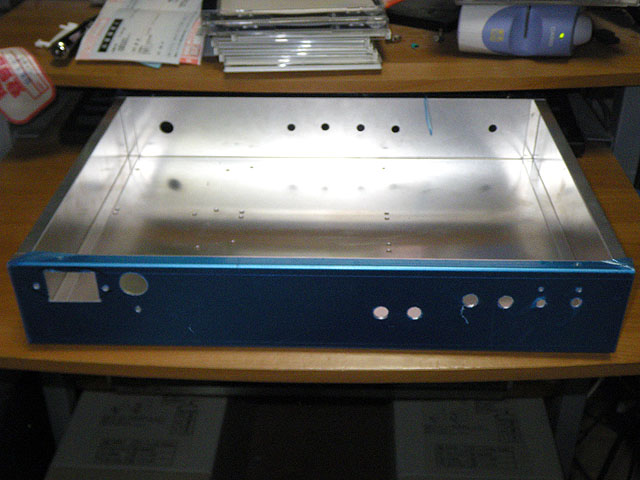

とりあえず組みあがった?DACであるが、ジャンクのAV機器のケースにでも入れようかと思い探しているのだが、なかなかしっくりとしたものが見つからない。

抜き身のままでは持ち運びに困るので、とりあえずケーシングしようとラジオデパート地下の奥澤でアルミケースを買ってきた。

奥澤が自前で作っているアルミケースは、サイズの割にお手頃でお財布に優しい。

今回W350XD250XH60の0.8mmのアルミケースと、それ用に蓋をカットしてもらって合計2,500円といったところ。

メーカー品なら5,000円は下らないところだ。

さて、箱の上に基板を乗せてレイアウトを確認。

スイッチや端子の出っ張りを考慮するともうギリギリ(笑)

なんとか配置して、ドリル穴をマジックでチェック。

穴開けであるが、常用のルータが壊れた(壊した)ままなので、今回送料込みで2,200円の充電式ルータを買って試してみた。

スピーカ作成時に買った充電式ドリルと同じ所が作っているらしく、安かろう悪かろう感がプンプン漂っている(笑)

ただ本体については思っていたよりはまともで、以前某パーツ屋で買った、セット5,000円のルータと同等ぐらいには使えた。

ただ、トルクが強力とは言えないのと付属のドリルの刃の精度が悪いので、効率を重視するなら別途良いドリルの刃を奢った方が良いようだ。(どのみち3mmとかの刃は付属していないので、別途買う必要があるが。)

難点は、充電時間が8時間で使用時間が1時間、ACアダプタをぶら下げたまま使えないところか(途中でバッテリー切れしたら、しばらく作業を中断して充電する必要がある。)

まあ送料込み2,200円なので、これだけ使えりゃ十分か。

今回は穴を空ける場所が多いので、ルータは導入用の穴を掘るのに使い、実際の穴あけは格安充電式ドリルを使った。(ルータ使ってないやん、爆)

かなりの格安セット(両方合わせて6,000円、笑)ではあるが結構使える。

問題なのはやはり精度かな?(格安充電式ドリルも、やはり付属の刃の精度が悪いので、本格的に使うなら別途刃だけ購入したほうが良い。)

一通り穴を開け終わったところで、リーマーで所定のサイズに広げる。

今回スイッチとかの穴は、電動ドリルである程度大きな穴にしてあるので広げるのも楽だ。

ネジ穴も、以前のルータは3mmまでのドリル刃までしか対応していなかったので、穴を開けた後リーマーで広げていたが、今回は電動ドリルで3.2mmの穴を開けてあるので広げる必要が無く楽チン楽チン。

一番面倒なのは、ACインレットの四角い穴。

いつもドリルでACインレットの形に沿って穴を空け、ニッパで切って大穴を空けている。

まあ、スピーカ作成の際に広幅のヤスリを買ったので、前よりはかなり楽だが。

も一つ面倒なのはバリ取り。

いつもカッターでカットしているが、簡単な方法は無いかしらん?(ケース内側とかドリルが入らないのよねん。)

なんやかんやでこんな感じで出来上がった。

さて、次は実装だな。

東名鮎沢パーキングエリア(上り)排骨麺

実家詣では子供が高熱を発してさんざんであった。(わざわざ実家近くの病院にかかりに行ったようなもの。)

インフルエンザと確認できていないので(ある程度時間を置かないとチェックできないので)実家の者にうつしても悪いと思い、早々に引き上げ。

帰りの東名で丁度昼時鮎沢に寄ったので、東名パーキングエリア間で行われているラーメンバトル?の一品である排骨麺を注文。(ちなみに下り時は、足柄サービスエリアのピリカララーメンを食した。)

最初排骨が乗っておらず、ビックリしたが(店員もビックリしていたが、笑)

値段もそこそこ(セットで720円)味もそこそこでよろしい。(何様?)

もちろん、ラーメン専門店の至高の一品というようなものではないので、期待し過ぎは禁物であるが。

個人的には、ピリカララーメンよりはこっちかな?

ということで、気が向いたらどうぞ。(鮎沢は駐車場広いし。)

PS.

幸いな事にインフルエンザでは無かった模様。(会社休めんな…ぉぃぉぃ)

本日の買い物 SACDプレイヤー

VistaのVPN接続の不具合

会社のノートPCがXPからVistaに切り替わったのだが、社内LANで使用しているVista機を外に持ち出し、VPNで社内LANに接続し、ドライブ割り当てしてある共有フォルダにアクセスしようとすると「ユーザーが存在しません」と言われて接続できないトラブルが発生した。

サーバの名前解決もできてるし、PINGも通るし、イベントピューワからするとActiveDirectoryのドメインコントローラとも通信を行っているようなのに何で???(もちろんファイアウォールも殺してある。)

唯一IPでの接続(\192.168.XXX.XXX等)の場合だけ、ユーザー名とパスワードを聞いてくるため、その際に適切なユーザー名とパスワード(ドメインにログオンする際の)を指定すればアクセス可能なのは確認できた。

ただそれでは使い勝手が悪いので、さらに調べていくと、手順を変更することで回避可能な事が解った。

通常XPだと、

1.ドメインのユーザー名、パスワードでPCにログオン

2.インターネット接続(携帯やモデムでプロバイダに接続)

※3の設定で事前に接続する設定にしてあれば自動で接続される

3.PPTP等VPNで会社に接続(ドメイン以外のユーザー名、パスワードで接続)

4.共有フォルダにアクセス

という手順であったのだが、Vistaの場合は、

1.インターネット接続(携帯やモデムでプロバイダに接続)

※2の設定で事前に接続する設定にしてあれば自動で接続される

2.PPTP等VPNで会社に接続(ドメイン以外のユーザー名、パスワードで接続)

3.PCへのログオンは失敗するが、回線及びVPNは接続されたままなので指示に従いユーザーを再選択

4.ドメインのユーザー名、パスワードでPCにログオン

5.共有フォルダにアクセス

で問題無くファイルサーバに接続可能であった。

どうやらVistaは、最後にネットワークにログオンしたユーザー名、パスワードでファイルサーバにアクセスに行くうえ、エラーになってもユーザー名とパスワードを再度聞いてこない仕様らしい。

うちの場合、VPNサーバはセキュリティ上ActiveDirectoryの管理外にしてあり、ユーザー名、パスワードもドメインのものとも変えてあるため、PCにログオン後VPNに接続するとそのアカウントが有効になり、全部弾かれてしまっていた訳だ。

ログオン前にVPN接続を完了させておくと、仮想的に社内LANに繋がった状態でログオンする事になり、全ての問題が解決するという訳らしい。

事前にVPNを接続してからPCにログオンするという手段は、Vista以前でも可能ではあったが、インターネット接続のユーザー名、パスワード、VPN接続のユーザー名、パスワード、ドメインログオンのユーザー名、パスワード、計3回認証(しかも全部手打ち…)しないとならなかったため、非常に面倒であり、やむをえずログオン後に接続するという手段を取っていた。(ログオン後であれば、事前に登録したユーザー名、パスワードで接続する事ができるため。)

Vistaでは、事前に登録したインターネットの接続先やVPN接続先が選択できるようになっており、かつVPN接続先の設定で、事前にインターネットへの接続をするようにしてあれば、VPNのユーザー名とパスワードを入力するだけでインターネットの接続〜VPNの接続まで完了するようになっている。

PCへのログオンも、アカウントを選択してパスワードだけ入れれば良いので、かなりの手間が簡略化でき、我慢できる範囲内だと思う。(VPNのアカウントがActiveDirectoryの管理下にあれば、PCへのログオンまで一括でできるため、LAN環境でログオンするのと手間はほとんど変わらない。)

しかし、ここまでたどり着くのに結構手間がかかったよ〜ふぅ…。

導入計画:ASRC&DAC検討その13

SDRAMメモリーDAIの効果を、THRUモード(バッファリング無し)とDEEPモード(バッファリングあり)とを切り替えて簡単に試聴してみた。

録音の良いDISKだと、バッファリングありの方がリアリティというか空気感が伝わってくるように感じる。(背筋がぞわぞわする感じ?)

あくまで私の駄耳での話であるが(爆)

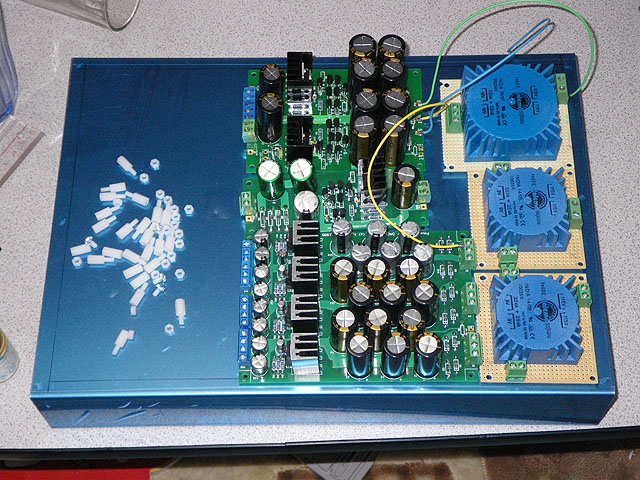

さて、ケーシングのため、配線を一旦全て取りはずしてレイアウトを考えてみた。

平置きしてみたところ、余裕を含めると幅360mm×奥行き250mm×高さ60mmぐらい。

ん〜ちょっと大きいなぁ…タカチのブロンズケースを使うなら幅300mm×奥行き220mmぐらいに抑えないと…。

とはいっても、MUSE KZ 50V1000uFが異様に高さがあるため、電源ユニットは重ねられなさそうだし…。

もうちょっと検討が必要だな。

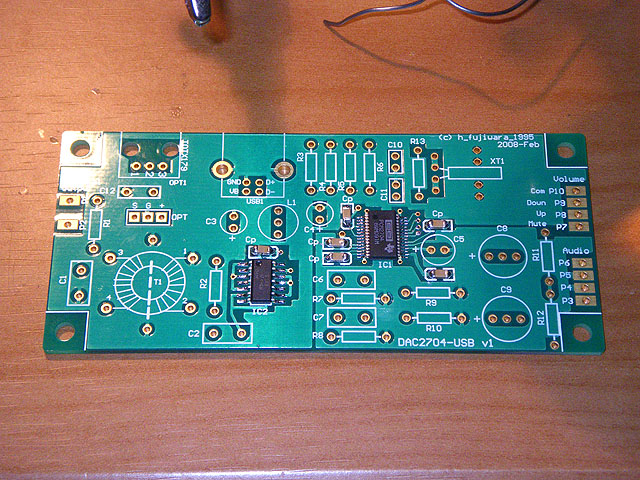

今日は、ASRC等残りの基板で一番手間のかかるSSOPのハンダ付けをまとめて行った。

さすがに慣れてきたので、ピン1つ1つを引きハンダでシュパッ!!…とまではいかないが、最初にハンダを乗っけて、次に熱をかけてハンダを引いての2ステップでハンダ付けできるようになった。

ちなみにこれは、USB-DAC基板。

せっかくDACを作成したので、パソコンからの入力も行なえるように、お気楽オーディオキット資料館で領布してもらったもの。

搭載するPCM2704は、USBインターフェース、DAC、S/PDIFへの変換がワンチップに載っており、これを主にUSB→S/PDIFの変換に使う予定。(とりあえず外付けで使用して、気が向いたら内蔵させようか。)

さて、ホントにケースをどうしようかなぁ?