木材のオーダーだが、何社か検討した結果、精度が良くて評判が良いMAKIZOUに発注。

今の発注だと届くのは月末かな?それまでに必要な工具やら材料を仕入れておかないと。

手持ちの物を省くと

スピーカターミナル

内部配線

ファストン端子

木工ヤスリ

耐水ペーパー

木工用ボンド

ハタガネ

こんなとこか。

実家に行ったので、スワンの時に使用したハタガネを探してみるものの見つからず。

今度ダイソーに行って買ってくるか。

「スピーカの話題」カテゴリーアーカイブ

自宅(仮)用自作スピーカの作成その3

エンクロージャーのあたりはついたので、次はスピーカユニットだ。

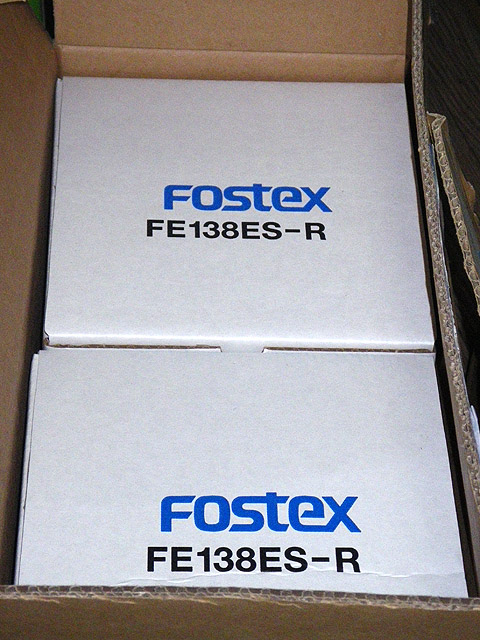

といっても、使うユニットはFOSTEXのFE138ES-Rで決まっている。

今月はお財布が苦しいので、エンクロージャーが用意できてから購入したいところだが、限定品のためそのタイミングでは物が手に入らなくなる恐れがあるため、先に押さえておく事にする。

一本4万円弱もするのでできるだけ安く購入したいが、ネットで調べても実店舗で確認しても、どこも定価かせいぜい端数を切ってあるぐらい。

一番魅力的だったのが、コイズミ無線NETで、セール中にFE138ES-Rを購入すると、スピーカターミナルをオマケしてくれるというもの。(売価で3,000円程度のオマケ)

ただ、実店舗ではこのサービスはしてなさそうだった。

ということで、困ったときの家電量販店(笑)

ヨドバシに現物があることを確認し、めでたく10%のポイント付きで購入。

重い(6kg)ので配送してもらおうかと思ったが、どうも配送料がかかるようなのでお持ち帰り。

子供の抱っこで鍛えられていて良かった(笑)

ということで、久々のFOSTEXのユニット!!

さて、ユニット単体で防磁が必要か確認しないとな。(まだうちはブラウン管TVなのだ。)

追記:

アルニコマグネットという事で漏れ磁束は少なめなようだが、サイズがサイズなので、今考えている設置位置ではTVに干渉するようだ。(それでもFE108ESよりまし)

キャンセルマグネットを付けるか、TVにシールドをするかしないとなぁ…。

自宅(仮)用自作スピーカの作成その2

ざっと検索してみたところ、3Dスパイラルスピーカでも塩ビ管を使ったものは結構見るものの、角型スパイラルを使ったものはあまり見つからなかった。

元々パイが少ない所に、定番かつ定評がある長岡氏のバックロードがあるため、大半はそっちに流れ、一部が毛色の変わった塩ビ管のスパイラルスピーカに手を出しているといったところか。

まあ、なけなしの金と手間を投入するんだから、あまりリスクは負いたくないわな(^^;)

その点FE138ES-Rは、まだこれぞといったエンクロージャーが無いので少しは気が楽だ(笑)

さて木材の手配だが、見積もりを取ったところ木材とカットで大体3万円強ぐらい。

十数年前、スワンmk2を作ったとき3万円強ぐらいかかったので、それから考えると結構安いかも?(スワンはサブロク二枚半、今回一枚なので単純比較はできないが。)

工具が少ないので、できるだけ手間がかからないよう鬼目ナットの装着までお願いして3万半といったところ。

残りの加工は

フィンの角の丸め

スピーカターミナルの取り付け加工

組み立て・接着

内部配線

木口テープの貼り付け

ペーパーがけ

塗装

こんなところか?

これぐらいなら今の住まいでもなんとかなるかな?(^^;)

自宅(仮)用自作スピーカの作成その1

ここのところ、モグラOEM基板を使ったアンプやLS-VH7の改造を行っているうちに、自作スピーカの作成意欲が沸々と沸いてきた。

元々、故長岡鉄男氏設計のスワンmk2を作成し、限定ユニットFE108ESを突っ込んだものを使用していたのだが、エンクロージャのサイズが大きい事、それなりに音量を出さないと真価が発揮できない事、防磁処理をしていない事が理由で、実家に置いてきてしまっていて、現在ちと欲求不満状態。

大昔、木村無線の店頭でD-55のスピード感溢れる音を聴いて痺れてしまった私としては、D-55(もしくはD-58)を作成したいところだが、さすがにあの大きさは実家でないと無理。(リタイア後の楽しみとしよう。)

そこで「現在の借家住まいでピュア用メインを張れるスピーカを作成しよう」計画(長っ!!)をここに発動する事にした。(パチパチパチ〜!!)

とはいえ中途半端なものは作りたくないので、

1.スワンに劣らない低音が出る

2.スワンよりコンパクト

3.比較的製作が簡単

4.フルレンジ一発

5.お財布に(比較的)やさしい

を満足するものとして、前々から興味があったMasaaki Takenaka氏のページで紹介されている「3Dスパイラルスピーカ」を選択した。

ユニットは、

1.バックロード向き

2.高域が十分伸びている

3.小さいエンクロージャで低域をカバーするので10cmより大きいもの

ということで、FOSTEXのFE138ES-Rで決まり。(っていうか使ってみたかったのねん、笑)

限定ユニットであるが、新サイズであるがゆえに新しくエンクロージャを作らなければならない事、既に長岡氏が逝去されているため、これぞというエンクロージャが無い事により、現在でも比較的入手し易い。

ユニットの単価は高いが、製品仕様と高域が良く伸びていて、ツイータやらネットワークやら追加しないで済む事を考えれば、まあ納得か。

「3Dスパイラルスピーカ」といっても、多種多様な種類があるが、今回作り易さを念頭に角型スパイラルの前面開口型であるAG-220Zを選択した。

元々16cm向けのエンクロージャであるが、FE138ES-Rのサイズ等を考えると12cm向けのAG-180Zよりは、こっちの方がフィットするのではないかという算段である。

ここまで決めたところで…ユニット代と材料費代で12万円近くいってしまう事に気がついた。

「この金で評判の良いVictorのSX-LT55mk2を買ってしまおうか?」という邪念?が発生したが、そこはぐっと堪えて初志貫徹(笑)

さて、まずは板の見積もりだ。

LS-VH7のフロントバッフルを交換してみる

ネットワーク交換の終わってしっとりとなったLS-VH7だが、まだ問題点が残っている。

このスピーカを聴いたことがある人は、聴取ポイントが狭いと感じたことはないだろうか?

スピーカの向きや距離を合わせて最適なポイントで聴くと、なかなかの音で鳴ってくれるスピーカであるが、そのポイントを外すととたんに「ん???」となってしまう。

音が広がらないんですな、要するに。

コンポとして、それなりに距離をおいて聴く分にはあまり問題ではないが、PC用のスピーカとしてニアフィールドで聴こうとすると、セッティングが難しい上ちょっと頭を動かすと最適なポイントを外してしまう。

その原因はたぶんここ。

トゥイータの所でフロントバッフルの厚みを使ってホーンを形成しており、これが高域に指向性を持たせていると思われる。

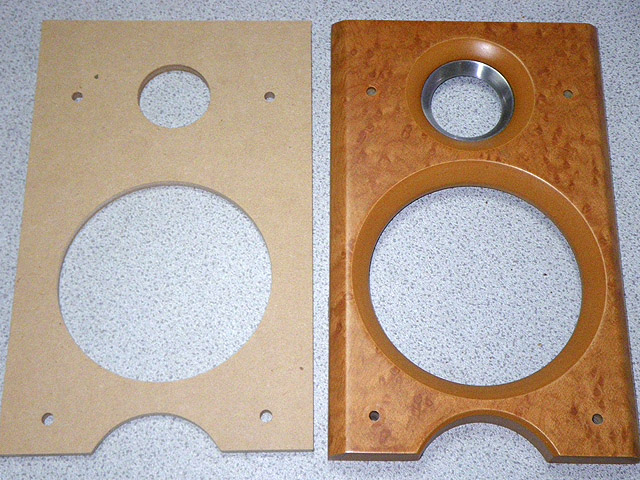

じゃあ、そのホーンを無くしてやればよいのではないかと、試しにMDFで薄いフロントバッフルを作ってみた。

厚みはオリジナルの三分の一、ただしオリジナルはスピーカユニットの出っ張りに合わせて裏側をえぐってあるので、装着時の厚みはオリジナルの半分程度になる。

ただ、このまま装着するとトゥイータが密閉されないので、粘着ゴムシートでトゥイータの周りの隙間を塞いでトゥイータのエンクロージャーを密閉する。

ホントは周りの部分もスポンジ等で埋めて、バッフルと密着するようにしなければならないのだが、テストということで、そのまま装着。

できあがりはこんな感じ。

試聴してみると…「うわっ!!、全然違う!!」

音の広がり方が全然違う。

頭を振って多少試聴位置を変えても左右のバランスが崩れないし、音に包まれている感じが心地良い。

ネットワークを交換したおかげで高域も刺激が無く、思わずしばらく聞き入ってしまった。

いやぁ、これなら最近流行のハイコンポにも負けないね。

さて仕様をもう少し詰めて、見栄えももうちょっとどうにかするとしよう。