MAKIZOUさんからスワンMk2用の首の部品が届いたが、今回の帰郷までに組み立てが間に合わなかったので、取り急ぎスワンmk2からFOSTEX MG100HR-Sを外してPARC AudioのDCU-F122Wを取り付けて試聴してみた。

取り付け穴の位置は、図面の通りMG100HR-Sと同じでそのままネジ留めが可能、DCU-F122Wの方が磁石の直径が小さいのでむしろ取り付け易い。

難点は、PARCのユニットは−側の端子が小さいこと。

FOSTEXは+−同サイズなので、それに合わせたファストン端子を取り付けてあるため、注意しないと接触不良になってしまう。

FOSTEXからの入れ替えを狙うなら(狙ってないだろうけど、笑)同じサイズにして欲しいところ。(まあ普通の人はそうそうユニットを入れ替えないだろうけどさ、笑)

DCU-F122Wに載せ換えしたスワンMk2は、ユニットのブラックのフレームに赤いライン、ブラウンのコーン、銅のフェイズプラグと色合いが非常に精悍な感じ。

異端である事も含めて、このバージョンはブラックスワンMk2と呼ぶ事にしよう(笑)

さて、しばらくエージングをした後試聴開始する。

………おおっ!!これはなかなかイイかも!!

バックロードホーン向けとはいっても、FOSTEXほどオーバーダンピングではないので、バランスの崩れが心配であったが、ざっと聞いた感じでは特に問題無いようである。

低域は低い周波数までよく出ており、量感もたっぷり、しかも締まった低音(低音の収束が速い)である。

高域は耳障りではなく聴きやすいが、もうひと伸び(より高い周波数が)欲しいところ。

ひと段落したところで測定してみるか。

「スピーカの話題」カテゴリーアーカイブ

スワンmk2+MG100HR-Sその5

ということで(どういうこと?)スワンmk2のカットサービスをMAKIZOUさんに発注。(ただし首から上だけ)

実は、大昔スワンmk2を組む際「こんな事もあろうかと」首と胴体を接着して無かったんですな。

よって、首から上だけ複数作れば比較的簡単にユニット交換可能。

今度行おうとしている首実験や、お気に入りのユニットが複数になった場合に、その日の好みに応じてユニットを選ぶなんて事も、場所をあまり取らずに可能な訳です。(さすがに実家でも複数のスワンを置くのはちょっと躊躇われるので、笑)

ただMAKIZOUさんは今忙しいそうで、納期が六月になってしまうのがちと難点。(次回の帰郷に間に合わせたかったんだけど。)

ちなみに、角型スパイラルスピーカに引き続きカットサービスを依頼したMAKIZOUさん、精度も良いし価格も安くてお勧めです。

ここを見て、スワンmk2を組み立てたくなった方はぜひどうぞ(笑)

スワンmk2普及委員会(上面開口倶楽部)秀![]()

スワンmk2+MG100HR-Sその4

MG100HR-Sが発売されて一年経ちましたが、ネット上のMG100HR-Sの記事は意外に少ないです。(発売されてすぐなのに、FE103En-Sの記事は結構あるけど。)

やっぱ高かったのと、FE系と音の傾向が違うのと、スーパースワンに合わない(低域が出過ぎると思う)ので、使わずに死蔵している人が多いんですかね?

もし使う予定が無く死蔵しているようなら、予備として欲しいのでペア半額ぐらいで譲って下さい(笑)

スワンmk2とMG100HR-Sの組み合わせが個人的なツボにハマったので、この状態を長く維持したいんですが、このユニットは二度と発売されないような気がするので、予備は確保しておいた方が無難かなぁ?と。

少し緩いがボリュームたっぷりの低域と、滑らかで良く伸びる高域は結構癖になります。

ソースや機器の癖を暴きだす本来のスワンとは対極の位置になりますが、肩ひじ張らずにゆったり音楽を楽しむのには、こちらの方が合っていると思いますね。

ただ、ハイスピードな張り出した中高域も捨てがたいので、FE103En-Sも手にいれた事だし、ヘッドユニットを複数用意して交換可能にしようかな?(笑)

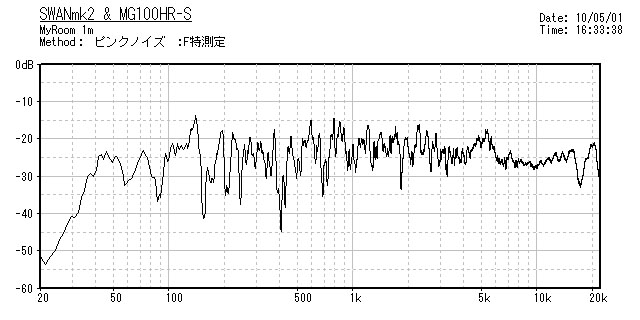

そういえば測定データを掲示していなかったので、公開します。

無響室ではなく、普通の部屋で測定していますので、あくまで部屋の特性まで含めて測定している事を加味してください。

まあそれなりに乱れはありますが、注目すべき点は、スーパースワンで発生する低域の盛り上がりが無い事と10cmフルレンジ1本で40Hz〜20kHzまできっちり出ている事でしょう。

まるでFOSTEXが、「スワンをスーパースワンと勘違いして取り付けて、MG100HR-Sの特性を追い込んだのではないか?」と思ってしまうぐらいです(笑)

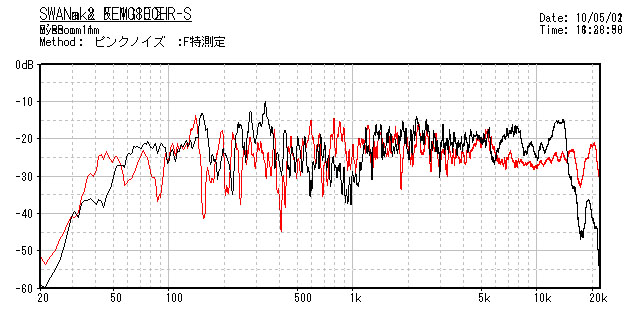

参考までに、知り合いのスワンa+FE108EΣの測定データと見比べてみましょう。

FE108EΣは23kHzまで出ることになっていますが、個体差なのかf特の13kHzからの落ち込みがカタログ上のグラフより大きいようです。(800Hzあたりのくぼみは部屋の影響でしょう、うちの部屋に持ち込んで測定した訳ではないので。)

※800Hzあたりのくぼみは、FE108EΣの特性のようです。

測定前の試聴時に高域の伸びの物足りなさを指摘したのですが、測定結果がそれを裏打ちした格好になってちょっとビックリです(笑)

低域もうちのに比べれば落ち込みが早いです。(それても50Hzは確実に出てますが。)

まあ測定値が全てではありませんが、並みのマルチウェイが霞んでしまう理由の一端が見えると思います。

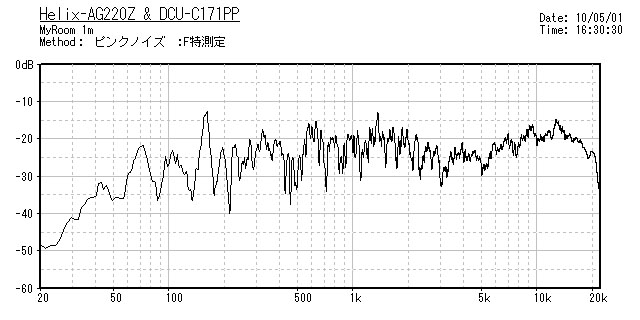

ちなみにHelix-AG220Z+DCU-C171PPだとこんな感じです。

クロスのつながりが悪いのですが、時間が無くてまだ手を入れてません(爆)

さて、FE103En-Sを試せるのはいつになるかな?

スワンmk2+MG100HR-Sその3

スワンmk2+MG100HR-Sであるが、中高域の張りは、スピーカの向きをかなり内向き(45度ぐらい)に振って、耳に届く直接音を増やしてある程度解消できた。(リスニングポイントが狭くなるけど。)

ただエージングが進んだせいか、低音の量感がさらに増してきて、J-POP等のドンシャリ系ソースの低音の膨らみすぎ(締まりの無さ)が気になってきた。

そのため、低音の出過ぎを抑えるべく対策を行ってみた。

低音の場合スピーカ周りの壁等の影響が大きいので、通常はスピーカ周りの吸音や反射をコントロールする場合が多いが、実家で材料が揃えられなかったのと、スワンmk2のホーン開口部は上面のため、他のスワン等よりはまわりの影響を受けにくいであろうと勝手に解釈し、薄手の布をホーン開口部にかぶせてみた。

当然低域はかなり抑えられ、ユニット交換で後退していた中高域が復活。

これにもう少し低域がプラスされれば、かなり良い線に行くんじゃないかな?ということで、左右とも片側を開放する。

おおっ!!紙コーンほどではないものの、以前の浴びせかける感じの中高域とMG100HR-Sの豊かな低域とミックスされかなり良い感じである。

しかもMG100HR-Sの高域は滑らかで、FE108ESよりも断然聴きやすい。

微妙に歪があるように感じられるが、これは今回手を抜いてCDプレイヤーの可変出力とパワーアンプを直結したためかな?

まあ、お世辞にも録音が良いとは言い難いCDでこれだけ鳴れば十分。

思うにMG100HR-Sは、バックロード用と銘打っているが意外とオーバーダンピングの度合いが弱く、本格的?なバックロードで使うと低音が出すぎるのだと思う。

だとすると、ホーンロードの短いバックロード、例えばスワンよりもD-10の方がMG100HR-Sにマッチするような気がする。

しかし、MG100HR-Sを買ったスワンユーザーって、この出過ぎの低音の処理をどうしてるんだろう?(ドンシャリ系のソースでなければ、あまり気にならないであろうが。)

さてあとは、他のジャンルを聴いて破綻しなければバッチリなんだが、時間が無いのでそれはまた今度。

角型スパイラルスピーカ(DCU-C171PP版)のエージング

天気も悪かったし、新型インフルエンザの件もあるので土日は引き篭もって、あれやこれやと聴いていたら、結構エージングが進んだらしい。

全体的な印象

・低域から高域までスッキリとした感じ

・癖らしい癖が無いモニター調

は変わらないが、高域の堅さが取れてきたようで、録音の悪いメタル系のジャンルでも耳障りな感じが薄れてきた。

う〜ん、堅さを感じさせつつも耳障りにならないという絶妙なバランス。

しかもモニター調とはいっても音が無機質ではないので、ゆったりと音楽を聴くという用途にも使える。

クロスの部分をもう少し詰めれば、かなり上のスピーカと張り合えそうだな。