ステレオ分揃ったので、簡単に試聴。

手元にAUDIO BASIC誌のオーディオ・チェックCDがあったので、試しに聴いてみる。

まず定位チェックから。

さすがは同軸、きっちりと音の出どころが判断できる。

リスニングポイントの、スイートスポットのエリアが少ない感じだが、これはユニットの特性上やむをえないか。

パイプオルガンの最低音は余裕でクリア。

試しに20Hzを入れてみたところ、それほど振れている感じは無いがかなりの風量が下部のポートから吐き出されている。この辺は17cmユニットの余裕だな。

距離感も特に問題無し。

音量や音色、反響音の違いをきちんと描き分けている。

少なくとも、このチェックCDを再生して問題になるような所は無いと思われる。

さていつも聴いてるCDに切り替え。

低域は先の通りかなり低い所まで出ているが、もやもやしたところが無く解像度が高い。

中高域はコントロールされている感じが無く伸び伸びと鳴っている感じ。

そこに補助的にツイータの高域がプラスされ、まさにフルレンジ+ツイータ(笑)

音の傾向は、低域から高域までスッキリしているモニター調。

ソースの善し悪しをきちんと描き分けるが、悪いソースでもそれなりに聴けるのは助かる。

ただスイートスポットが狭いので、向きや高さ、間隔など、スピーカのセッティングにはかなり気を使う必要がありそう。

この組み合わせはなかなか良い感じだな。

そろそろエンクロージャーの仕上げに取りかかるかな?

「スピーカの話題」カテゴリーアーカイブ

角型スパイラルスピーカの作成その18(DCU-C171PP版)

スワンmk2+MG100HR-Sの試聴その2(アンプの試練)

手持ちのアンプいくつかと組み合わせてみて解った事が一つ。

このユニットは、アンプのスピーカに対する駆動力(ピークパワーではなく、瞬間的なレスポンス)の差に如実に反応する。

m0が倍という事で、それを駆動できるように磁気回路が強化されている分、アンプに対する要求が厳しくなっているようだ。

スコーカやウーハーではなく、フルレンジである事がさらに状況を厳しくしている。

駆動力の足りないアンプで鳴らすと、まさにかったるいとか鈍いとかいう表現がぴったりの音になる。(高域も伸びなくなり抜けが悪くなる。)

まあ、重い振動板を10倍以上高い帯域までレスポンス良く振動させる必要があるのだから、ある意味当然といえば当然か(^^;)

FOSTEXも、なかなか厳しい事をしてくれる(笑)

懐古趣味をぶち壊すつもりなのかな?(^^;)

ちなみに前回の試聴時には、自作の青銅モグラ(黒モグラ基板利用のデジタルアンプ)を使用している。

ということで、MG100HR-Sを手間をかけずにそれなりに鳴らすなら、小出力でもデジタルアンプの方が良いようだ。(ただあまり小出力だと能率の低さに負ける。)

そこそこ出力の取れる電流帰還アンプでも可(ぉぃぉぃ)

スワンmk2+MG100HR-Sの試聴その2(アンプの試練)

手持ちのアンプいくつかと組み合わせてみて解った事が一つ。

このユニットは、アンプのスピーカに対する駆動力(ピークパワーではなく、瞬間的なレスポンス)の差に如実に反応する。

m0が倍という事で、それを駆動できるように磁気回路が強化されている分、アンプに対する要求が厳しくなっているようだ。

スコーカやウーハーではなく、フルレンジである事がさらに状況を厳しくしている。

駆動力の足りないアンプで鳴らすと、まさにかったるいとか鈍いとかいう表現がぴったりの音になる。(高域も伸びなくなり抜けが悪くなる。)

まあ、重い振動板を10倍以上高い帯域までレスポンス良く振動させる必要があるのだから、ある意味当然といえば当然か(^^;)

FOSTEXも、なかなか厳しい事をしてくれる(笑)

懐古趣味をぶち壊すつもりなのかな?(^^;)

ちなみに前回の試聴時には、自作の青銅モグラ(黒モグラ基板利用のデジタルアンプ)を使用している。

ということで、MG100HR-Sを手間をかけずにそれなりに鳴らすなら、小出力でもデジタルアンプの方が良いようだ。(ただあまり小出力だと能率の低さに負ける。)

そこそこ出力の取れる電流帰還アンプでも可(ぉぃぉぃ)

角型スパイラルスピーカの作成その17(DCU-C171PP版)

現在のバッフル開口径は、FE138ES-R用のものなので、DCU-C171PPを使用するには開口径を広げなければならない。

DCU-C171PPに必要な開口径は149mm、まあ150mmということでバッフルの上にけがきをする。

丁度鬼目ナットの外ぐらいの位置だ。

けがきがちと荒いが、きっちりカットできるものでもないのでこんなものでいいだろう(笑)

ここでこのツール?の出番。

糸鋸と違い刃に向きが存在せず、どっちの方向にも切り進める事ができるという優れもの。(逆に言うとどっちにも切れるため、方向のコントロールが難しい。)

既に所有している同じ刃を使ったツールを使うつもりだったのだが、サイズが大きくて現在の開口径だと入らないので、新しく購入。(500円ぐらい。)

いっぺんに丸く切るのは難しいので、放射状に切れ目を入れる。

後はザクザク切っていく。

ちなみにこのノコギリ?だが、切るというよりは削るという表現が近い。

刃全体を使って削っていくと、結構スムースにカットできる。

かなり荒いカットだが、後でヤスリで仕上げるのでまあこんなもの。

仕上げたものの、真円とは言い難い(笑)

さて次は、DCU-C171PPである。

http://dream-creation.jp/product.php?product_no=29

ヨドバシにいつのまにか入荷していたのでそのままお持ち帰り(笑)(FE138ES-Rより軽かったので楽勝、笑)

価格は、ポイントを加味すれば他店よりは若干お得ぐらいかな?

箱は意外とシンプルかつ薄い。

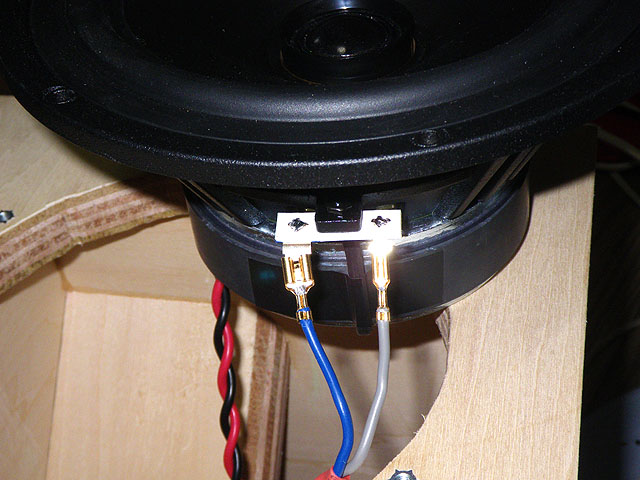

コアキシャルなユニットなので、ツイータ用とウーハ用の両方の端子がある。

ツイータのケーブルは、磁石の真ん中から引き出されている。

最近オーバーダンピングなユニットを見てばかりなので、これぐらいのサイズバランスの磁石はなんか新鮮(^^;)

コアキシャルであるので、中央にツイータが独立して存在している。

このユニットの場合、ウーハの真ん中を丸くくり抜いて、そこに設置してある形。(ウーハーの上に乗っかっているわけではない。)

取りつけ穴は6穴、実際にユニットを乗っけて穴の位置を確認する。

6mmのドリルで下穴を開け、鬼目ナットを打ち込む。

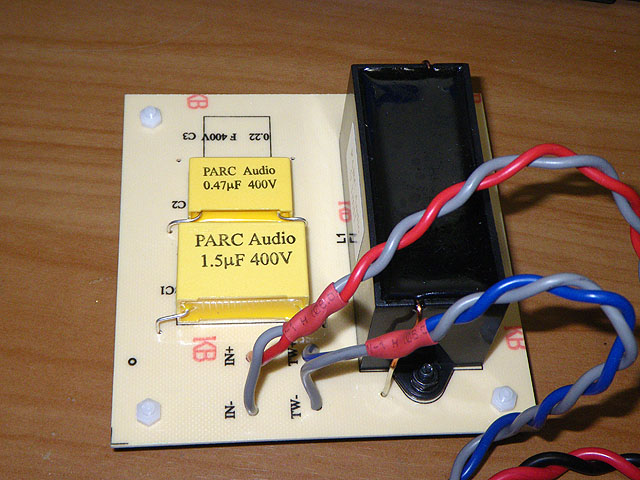

次にネットワーク。

DCU-C171PP用に買った限定品の純正ネットワークであるが、推奨値だとコンデンサを一つ追加する必要がある。(コンデンサは付属している。)

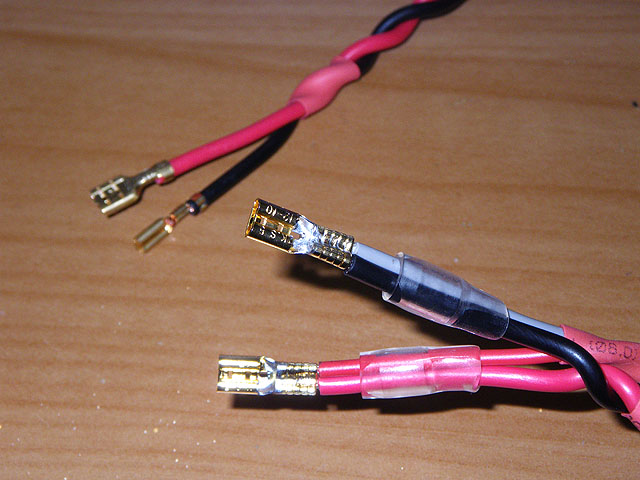

最終的にはバイワイヤリング・バイアンプ対応にするつもりだが、とりあえずウーハー・ツイータ共にまとめてハンダ付け。

スピーカターミナルにネットワークを接続。

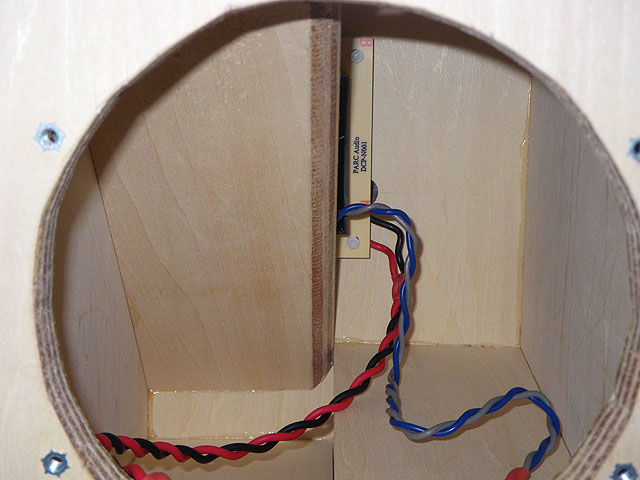

ネットワークはとりあえず奥に設置。

スピーカユニットのウーハー端子への取りつけ。

同ツイータ端子への取り付け。

後はステンレス製のボルトを使い締めこんでいく。

ということで、一台完成。

シルバーのボルトがワンポイントとなって、なかなか良い感じ。

モノラルで簡単に試聴。

最初は高域がちょっと出すぎかと思ったが、すぐにバランスが良くなった。

誇張感無く、上から下までフラットに出ている感じ。

仮で繋いでいるSX-L33と比べるとSX-L33の方が低域が篭っている感じ。

下部のポートから出てくる風量(笑)は、FE138ES-Rの時より格段に多い。

これなら、広い部屋での低音の量感不足は解消できるかな?

両方出来上がったら、じっくり試聴してみるとするか。