フィックスターズの販売するPS3を高速エンコーダにする「CodecSys CE-10」であるが、いきなりライセンス体系が変更され、19,800円の買い切り+次年度から年間9,800円のバージョンアップ保守料となった。

バージョンアップ保守料がまだ高いと思うが、買い切りになったのは好ましい。

個人的には、MP4コンテナとフィルタが使えない事には購入検討する気にはならないが(^^;)

次は20%割引き期間の延長かな?(笑)

脳がいてぇ!!(じゃなくて喉がいてぇ!!)

先週風邪をひいたようで、熱が出てダウン。

医者に行って薬をもらって来たのだが、一日で熱は下がったものの、喉の痛みが上の方からどんどん下の方へ広がり、最終的に喉の奥に痛みのある異物感があり、こみ上げてくるような咳が出るようになってしまった。

今日また医者に行って診てもらったら、気管支炎っぽいとの事。![]()

熱が下がったからといって、無理をしてはいけませんね…反省。

コメントSPAM対策

最近コメントSPAMが増えてきたため、コメント入力の際に画像の文字を入力する(いわゆるCaptcha)を設定しました。

多少面倒になりますが、ご了承願います。

ASRC&DAC検討その19

今回は、以前から考えていたASRC(サンプリングレートコンバータ)の投入を検討する。

ASRCは簡単に言うと、CD等から入力された信号のビット数、サンプリングレートを変換するもの。

ダウンサンプリングもできるが、今回は高音質化を狙ってアップサンプリングに使用する。

簡単なのは、領布してもらったASRC基板を使う事だが、そうするとCD→ASRC→メモリーDAI→DACとなって、ジッターの面から見ると少々不利と思われる。

良さそうなのは、CD→メモリーDAI→ASRC→DACだが、そうなると領布してもらった基板はオーバースペックだ。

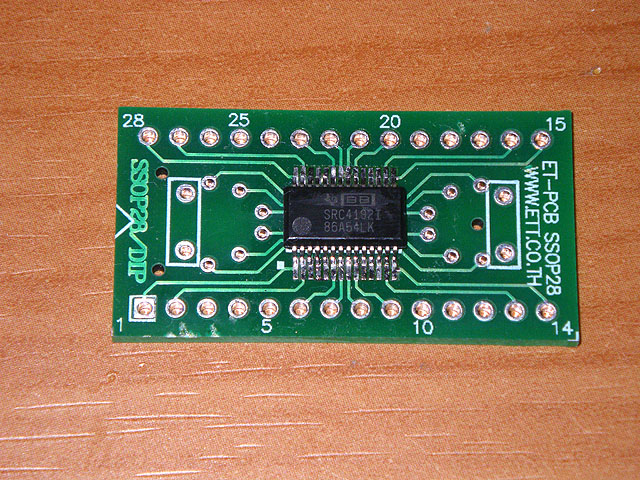

それは本来のDEQ2496入力用に単独稼動させる事にして、DAIとDAC間に挟むSRC4192をもう一つ用意する事にしよう。

さて、SRC4192のデータシート調べたところ、DAIとDACの間に挟む場合は、SRC4192単体で特に問題無さそうだが、少々面倒なのは出力サンプリングレートの設定である。

ザックリと言うと出力されるサンプリングレートは、供給するマスタークロックの周波数とその周波数がサンプリングレートの何倍なのかを設定する事で決まる。

SRC4192が設定できる倍率は、128fS(128倍)、256fS(256倍)、512fS(512倍)であるので、192KHzのサンプリングレートで出力したい場合は、

倍率 マスタークロック周波数

128fS 24.576MHz

256fS 49.152MHz

512fS 98.304MHz

の組み合わせとなるが、SRC4192に入力可能なマスタークロックの上限は50MHzまでなので、実際に使えるのは

倍率 マスタークロック周波数

128fS 24.576MHz

256fS 49.152MHz

の組み合わせのみとなる。

ちなみにDACによっては、再生できない倍率とマスタークロックの組み合わせがあるので、SRC4192が対応している組み合わせでも注意が必要。

今回使いたいサンプリングレートは、88.2kHz、176.4kHz、96kHz、192kHzであるので、

128fS 24.576MHz 192KHz

256fS 24.576MHz 96KHz

128fS 22.5792MHz 176.4KHz

256fS 22.5792MHz 88.2KHz

のように、

22.5792MHz

24.576MHz

の2つのクロックと

128fS

256fS

の2つの倍率の切替で対応するのが良さそうだ。(PLLを使えばもっと自由度が上がるが、ジッターの面では不利になると思われるので今回はパス。)

ただ、22.5792MHzと24.576MHzの水晶発振器の入手は個人だと結構面倒だ。

それと、その高周波を切り替えるというのもかなり大変。

色々検討し、三田電波製の水晶発振器を手に入れて、周波数の変更は差し換えでという場当たり的な対応をしようかと思った矢先、良い事を思いついた。

こんなところに良いものがあるじゃないか(笑)

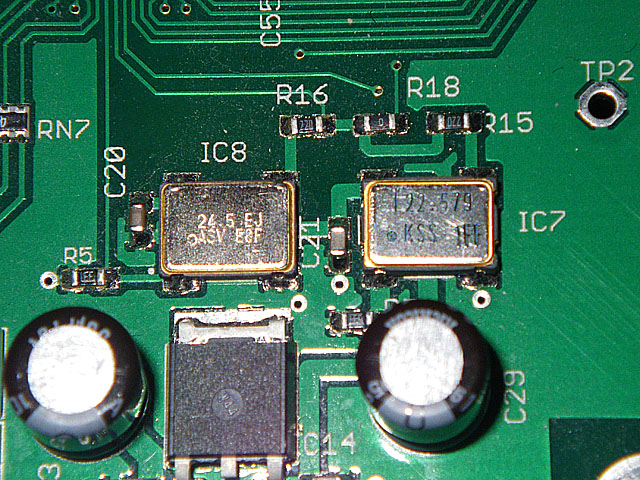

ElectrArt製のSDRAMメモリーDAIは、受信したデータを正確なクロックで送り出すために、22.5792MHzと24.576MHzの水晶発振器を搭載しており、入力がCD等の44.1KHz系の場合は22.5792MHzを、PC等の48KHz系の場合は24.576MHzというように切り替えて使っている。

私は、CD等の44.1KHz系の場合は88.2kHz、176.4kHzのサンプリングレートを、PC等の48KHz系の場合は96kHz、192kHzのサンプリングレートを使いたいと思っているので、もろ要件と合致している。

ということで、クロックはSDRAMメモリーDAIから引き出す事に決定。

念のため、SDRAMメモリーDAIのクロック部の回路と水晶発振器の仕様を確認したが、そのまま引き出して使っても特に問題無さそう。(蛇足ながら、載っている水晶発振器は出力周波数偏差は記載されているものの、温度偏差は判らなかった。ここも最終的にはどうにかしたいところ。)

ちなみにSDRAMメモリーDAIがどうやってクロック切替をしているか興味があったので調べてみたところ、電子的・物理的にクロック出力をスイッチしているのではなく、二つの水晶発振器のクロック出力を22Ωの抵抗を通して繋げておいて、水晶発振器のST端子を操作して、片方を使っているときは片方を停めてというように切り替えている。

この方式なら、ST端子付きの水晶発振器が手に入れば、スイッチで切り替えられるな。

さて、次は実装だな。

パルミジャーノレッジャーノ(粉チーズ)

パルメザンチーズとして粉チーズでは超定番でありながら、実は原材料は米国産のチーズである某粉チーズと違い、イタリア産のパルミジャーノレッジャーノを使った国産(ややこしい…)の粉チーズ。

本来はパルミジャーノレッジャーノの塊を買ってきて削れば良いのだが、小片でもイタリアン主体のご家庭でないと使い切るのはなかなか大変。

これは粉チーズの形態になっているため、お手軽かつ保存がきくのがポイント。(一応開けたら冷蔵で保存すること。)

若干割高だが、お手軽に本格的な感じを楽しみたいならお勧め。

扱ってる店が少ないんで(成城石井の一部店舗ぐらいでしか見かけない。)、人気が出て扱う店が増えてくれれば嬉しいなっと(笑)