チョイチョイっと内部配線にファストン端子を圧着し、エンクロージャにターミナルを取り付ける。

その後スピーカユニットを取りつけ一応完成。

まだ塗装等の仕上げが残っているが、それはエージング完了後で十分でしょう。

16cm用のエンクロージャのため、ユニットの大きさとのバランスが微妙かと思ったが、FE138ES-Rが割と大きいのでなかなか良いバランスである。

はやる心を抑えつつ、音出しのテスト…といきたかったが、現在深夜1時なので小音量でのエージングに留めておく。

早く大音量で聴きたいなぁ…。

「スピーカの話題」カテゴリーアーカイブ

角型スパイラルスピーカ(FE138ES-R Ver.)の作成その12

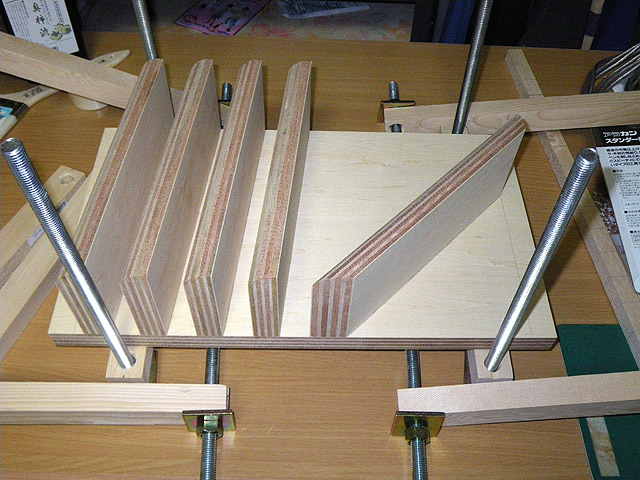

さて一通りの加工は終わったので、最後の仕上げ(バッフルの接着)だ。

今まで通りマスキングテープを貼り、はみ出てきた接着剤に備える。

隙間ができてはまずいので、フィンとの接着部には多めにボンドを塗りバッフルを乗っける。

位置合わせをしながら、少しずつ締めこんでゆく。(あせらずゆっくり確実にね。)

上下だけだと締め込みが足りない感じだったので、実家から探してきたスワン作成時に利用したハタガネを使って中央部も締め付ける。

フロントとリア両方同時だと大変そうだったので、先にフロントを貼り付け、3時間後にリアを貼り付け、その後締め付けたまま1日置いておいた。

ということで、エンクロージャの接着完了。

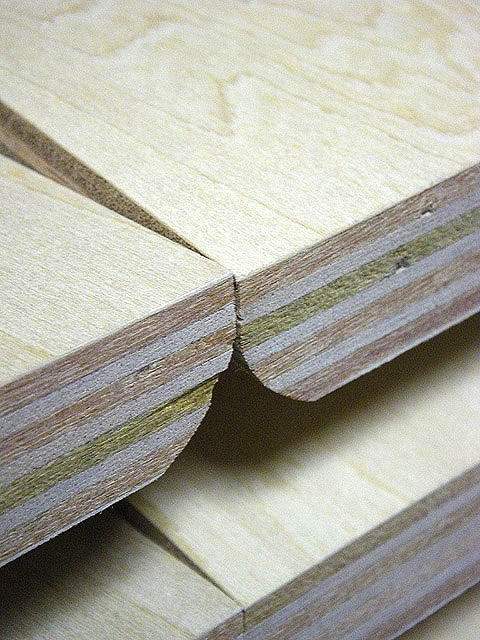

スワンから比べたらかなり精度良くできたもんだ。

とはいえ、それでも若干の木口の凸凹やはみ出しボンド等があるので、#80の空砥ぎ用紙やすりでざっと削る。

ようやくここまでたどり着いたなぁ…。

さて、内部配線を片付けて音出ししてみるかぁ。

角型スパイラルスピーカ(FE138ES-R Ver.)の作成その11

角型スパイラルスピーカ(FE138ES-R Ver.)の作成その10

いろいろ考えたが内部塗装は見送り。

普通に作って聴いてみてそれから考えましょ(笑)

ということで、今回はエンクロージャの組み立て(接着)。

接着にあたり、ハタガネは高いので代用品として

・棒ネジ

・角座金

・ナット

・角材

を用意した。

それらを使い、簡易クランプ作成…も面倒なので、角材にドリルで穴を開け、棒ネジを通して締め上げるという単純な手法で圧着する。

角材にそこそこ厚いものを利用する事(締めこんで角材が歪まないよう)、ナットの締め方のバランスに注意する事(圧力が一定になるよう均等に)を守れば、4セット(ハタガネだと8本分)で2000円程度で済む。

ただ、電動ドリルが無い方は素直にハタガネを買いましょう。

不要になったら、オークションで処分しませう。(私が買います、笑)

さて接着だが、フロントバッフルとリアには手をつけず、エンクロージャの側板と底板天板を先に接着する。

先の作業でフィンの余分なはみ出しを削ったが、まだ削り方が甘い部分があり、バッフルへの接触が一定でない(要するにまだ凸凹なの…。)からだ。

そのため先に箱型に仕上げてから、フロントバッフル&リアとフィンとの接触面を平坦にする。

まずは、底板と天板にマスキングテープを貼る。

こうすると、ボンドがはみ出ても木に付かないので、あせってふき取りしなくて済み楽である。

位置合わせ中に、はみ出たボンドを手早く拭いていくなんて器用な真似はできましぇん(笑)

木口にもマスキングテープを貼っておけば厚みが同じになるので、側板との段差を触って確認できる。

位置合わせはなかなか難しいが、MAKIZOUクオリティのおかげでそこそこ精度良く接着できた。(あとは紙ヤスリで微調整)

ということで、接着終了(ただし一台だけ、笑)

青銅モグラでスワンを鳴らしてみる

青銅モグラ(黒モグラOEM基板使用アンプ)を実家に持って帰ったので、スワンを鳴らしてみた。

うちのスワンは、故長岡鉄男氏設計のスワンmk2と呼ばれるタイプで上方開口である。

一般的な後方開口のスワンaよりは壁の影響を受けにくかろうと、あえてこっちを選ぶところが私の天邪鬼なところ(笑)

ユニットは、限定版のFE108ESを突っ込んであるので、ハイ上がりの堅めのモニター調でソースを選ぶ。(録音や帯域バランスが悪いソースはより悪く、笑)

比較にあたり、まずは標準になるパターンを決める。

CDプレイヤー(DENON DCD-1650AR)→(アナログ接続)→アンプ(marantz PS7400)→スワン

実家で通常利用している状態である。

これをパターンAとして、比較元にしよう。

ちなみにCDプレイヤーは定評のあるデンオン(デノンという言い方はどうも違和感が、笑)DCD-1650ARで、アンプはマランツ(marantz)のPS7400だ。

マランツPS7400はAVアンプであるが、2chも評判が良い。

実際のところ、鮮鋭感とサイズ(笑)、機能(HDMI非搭載)の問題で、PanasonicのSU-XR57にメインの座を譲ったが、使用していて特に大きな不満は無かった。

試聴では、高域に若干うるさく感じられる部分(DCD-1650ARのキャラクターか?)があるが、高域・低域も十分出ており(広帯域という感じではないが)比較元としては必要十分と思う。

パターンB

CDプレイヤー→(アナログ接続)→電子ボリューム→(アナログ接続)→アンプ(青銅モグラ)→スワン

青銅モグラはアッティネータを内蔵していないため、そのままではボリューム調整ができない。

そこで、この前作成したお手軽仕様の電子ボリュームを組み合わせてみた。

再生が始まるまで、全くの無音というのは好ましい。(試聴位置では問題無いが、Aではスピーカユニット近くで若干のヒスノイズが聞こえる。)

聴きやすい音であるが、その分帯域が狭い感じがするが…ん?よく聴くとやはりAのパターンより、ソースの低域と高域の特徴ある音の部分があまり聞こえない。

もしかしてこれ、電子ボリュームのせいか?

急遽DCD-1650ARの可変出力端子(内臓VR経由)に青銅モグラを繋いで、

パターンB’

CDプレイヤー→(アナログ接続)→アンプ(青銅モグラ)→スワン

を構成してみる。

試聴すると、やはりBより低域と高域が出ているようで、帯域が広がった感じ。

うわ〜っ!!いきなり電子ボリュームで躓いちゃったよ、やっぱお手軽仕様じゃダメか?(^^;)

ということで、電子ボリュームのテコ入れ決定。

ただ帯域は広がったが、若干高域で物足りなさを感じる(DCD-1650ARの安い内臓VRのせい?)ので、PS7400のプリアウトを利用して

パターンC

CDプレイヤー→(アナログ接続)→プリ(PS7400プリアウト)→(アナログ接続)→パワー(青銅モグラ)→スワン

を構成してみた。

B’より高域側は広がった感じだが、全体的に鮮鋭感に欠ける感じである。

そのため、CDプレイヤーとPS7400の接続をTOS(光端子でのデジタル接続)に変更し、

パターンC’

CDプレイヤー→(デジタル接続)→プリ(PS7400プリアウト)→(アナログ接続)→パワー(青銅モグラ)→スワン

を構成してみた。

さて試聴…おおっ!!これこれっ!!

帯域についてはAと同等以上、鮮鋭感もより増し、Aで高域がうるさく感じられた部分も取れている。

う〜ん、思惑通りになってしまったなぁ…(^^;)

気がついたと思うが実は、

パターンA’

CDプレイヤー(DENON DCD-1650AR)→(デジタル接続)→アンプ(marantz PS7400)→スワン

が抜けている。

実はA’の接続だと、帯域も広く高域の引っかかりも解消できるのは判っていたのだが、あっさりしすぎてパワー感に欠けるきらいがあり、あえてAのアナログ接続で使用していたのだった。

それを解消するために、青銅モグラをC’の形で接続して使用するつもりだったのだが、試聴を重ねていくうちにピースが揃い、思惑通りの形にハマってしまったという訳だ。

予定調和かプラシーボかと言われてしまっても仕方が無いが、まあ個人的には満足なのでよしとしよう(爆)

ただ、あわよくば2chソースに関してはBで固定の予定はもろくも崩れ去った。(電子ボリュームの手を入れる部分は決まっているので、次回に期待。)

結論

青銅モグラは、問題なくバックロードを駆動できます。(少なくともスワンについては)

しかし、侮りがたしPS7400!!そろそろ処分しようかと思っていたが、もったいないかなぁ…?(こうして機材が増えていく…。)