部品が揃ってきたので、無い暇を見つけて製作開始。

部品代にいくらかかったかは怖いので計算していないので、ほとぼりが冷めた頃計算してみるとしよう(笑)

さて、まずは一番部品点数の多いDACからだ。(SRCはまだ部品が揃っていないので後回し。)

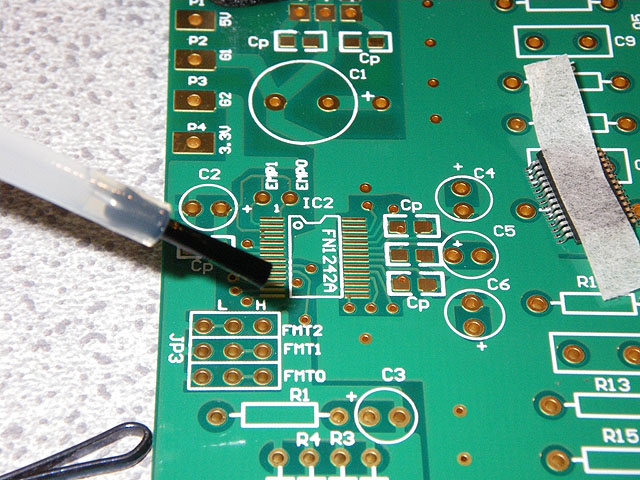

といっても、オペアンプ基板を除けば大した点数ではないが。(オペアンプ基板もディスクリートなので、半田付けに困るような部品は無いし。)一番ネックなのはFN1242Aの半田付けだろう。

FN1242AはSSOPのため、ピッチが細かくて虫眼鏡が必須だ。

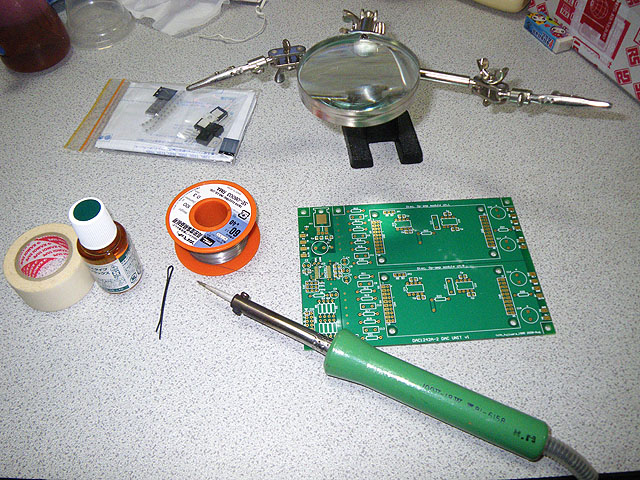

半田ごては、十数年前にIC半田付け用として買ったセラミックヒータのタイプである。

まずはフラックスをパターンに塗る。

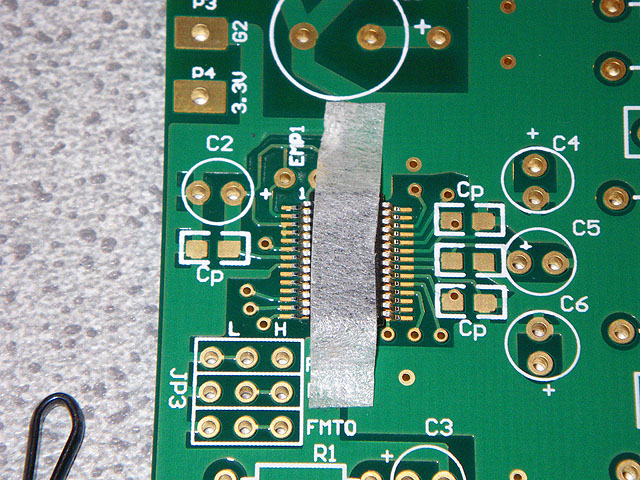

SSOPのチップにマスキングテープを貼り、パターンに合わせて基板に貼り付ける。

あとはひたすらハンダ付け。

足を全部ハンダ付けして、ハンダ吸い取り線で余分なハンダを取るやり方もあるが、勘を取り戻す事も兼ねて、今回一本一本ハンダ付けする事にした…が、やっぱり面倒だった(^^;)

結局、多少ブリッジしたところもあったため、半田吸い取り線のお世話に(笑)

後は簡単。

まあなんとかうまくいった方でしょう。

そうこうしているうちに、DigiKeyから荷物が届いた。

昔の若松や秋月の郵便によるパーツの通販からすると、アメリカから実質5日でって隔世の感があるなぁ(^^;)

さて次は電源基板かな?

月別アーカイブ: 2008年12月

導入計画:ASRC&DAC検討その5

ということで部品収集開始。

タクマン REY、OS-CON、MUSE KZ、東信 UTSJは千石で購入。

千石は、昔はこんなにオーディオ向けの部品が充実していなかったんだが、その道に明るい人でも入ったかな?

しかしオーディオ用コンデンサは高いねぇ、それでも他で買うよりは安いんだけど。(とはいえ、精神衛生上の問題もあるのでここで手を抜く訳にもいかない。)

ニッコームはアスカ情報システムの通販で購入。

ついでに2SA1015L-GR(2SA1015のローノイズ版)、2SC1815L-GR(2SC1815のローノイズ版)、2SK117、OPA134もそこで購入。

意外とこういった石は秋葉では見つけ辛いのねん。

大半のロジック等は先に書いたとおりDigiKeyで購入。

ネックだったのは、ノンショーティングのロータリースイッチ。これがその辺に見当たらない。

千石だとノンショーティングは1回路12接点のみ、マルツだとそもそもノンショーティングかどうかすらきちんと書いてない。

結局、ラジオデパートの小林電機商会で2回路のタイプを購入。

ただラジオデパートって、大半の店は6時過ぎには閉まっちゃうし、日曜日は休みだし、一般的じゃないよなぁ…。

あとフィルムコンデンサは海神無線、その他の足りないパーツは秋月やら鈴商で購入。

トランスは前述の通りRSコンポーネンツに発注。

と一連に書くと簡単そうだが、ここまで結構手間がかかってるのねん。

秋葉近郊でこれだから、地方だとかなり厳しいだろうなぁ…。

さて、部品が揃ったら作成開始だ。

導入計画:ASRC&DAC検討その4

部品の選定はほぼ終了。

トランス

RSコンポーネンツ トロイダルトランス

ケミコン

デジタル部 サンヨー OS-CON

アナログ部 東信 UTSJ

フィルムコンデンサ

ERO、WIMA

抵抗

デジタル部 普通のカーボンと金皮

アナログ部 タクマン REY

大体こんな感じ。

特徴は、ケミコンに東信のUTSJ、抵抗にタクマンのREYというネットで話題のニューフェイスを使うところか。

ただ、タクマンのREYはまだ品揃えが悪くて足りない抵抗値があるので、一部ニッコームで代替(本来はDALE CMF-55あたりで補うところなんだろうが。)だ。

東信のUTSJも耐圧によっては入手難なものがあるので、ニチコンのMUSEと混在だ。

あと電源だが、標準はLM317でDAI基板・DAC基板のデジタル5V、同じくLM317でDAC基板のアナログ5V、LM317とLM377でオペアンプ部の+-15V、基板上のレギュレータで3.3Vを供給となっているが、それにオペアンプ用のディスクリート電源と独立した3.3V電源を追加する。

とりあえずこれで、ベストではなくともベターなところで落ち着くであろう。

秘密兵器?もなんとか手に入れられたしね。

さて、基板のみのサンプリングレートコンバータだが、SRC4192とかDigiKeyだと安すぎて、他に使う部品をかき集めても7,500円にならない(7,500円以上は送料無料、それ未満は送料が2,000円かかる。)ので、ついでにクワトロモグラ用の不平衡→平衡ラインドライバとかも一緒にして、なんとか7,500円に。

これだけで三日近く頭を悩ませたよ(笑)

しかし部品代全部合わせるとSV-192Sが買えるな(笑)

やはりDACは、それなりの物を作ろうとすると金食い虫だなぁ…。

導入計画:ASRC&DAC検討その3

ということで、お気楽オーディオキット資料館で領布中だったDAコンバータの基板の申し込みを行った。

申し込んだのは

FN1242Aを使用したDAC1242-2だ。

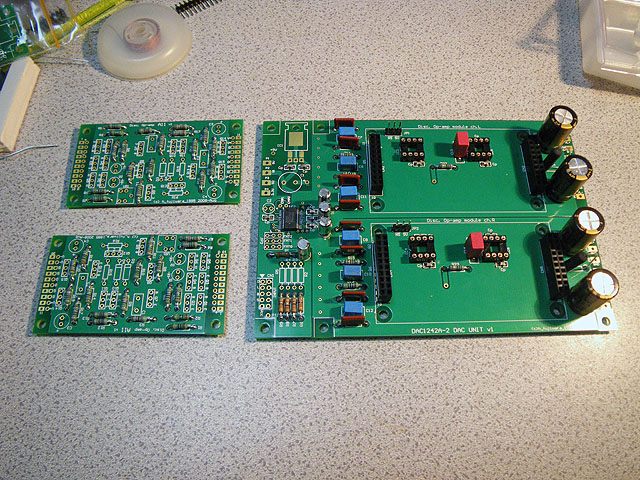

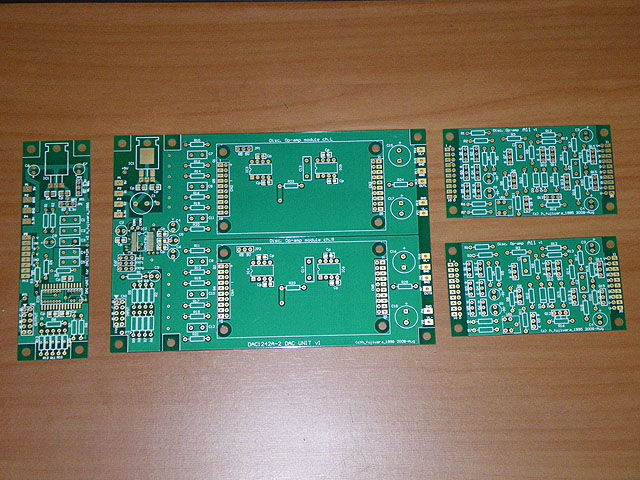

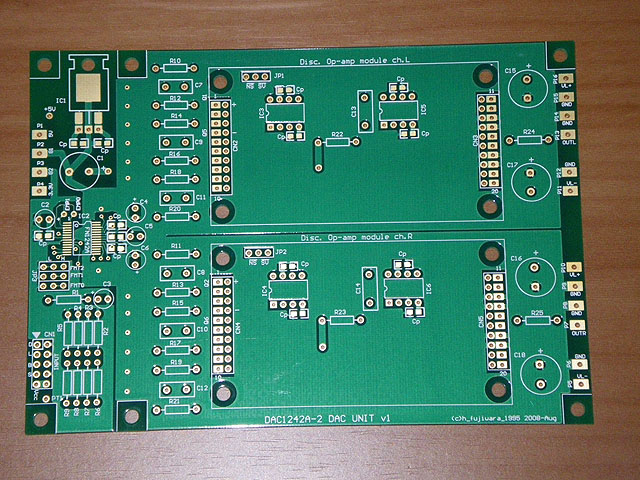

届いた基板はこれ。

左からDAI(デジタルインターフェース)基板、DAC(DAコンバータ)基板、ディスクリート(単体部品)アンプ基板で、この他に電源基板がある。

ディスクリートアンプ基板は子亀のようにDAC基板の上に重ねられるようになっている。

DAI基板で外部の入力(光や同軸)を受け、DAC基板でデジタル→アナログの変換を行い、アンプ基板で他の機器に接続できる程度まで信号を増幅するといった感じ。

このDAC基板はなかなかよく考えられており、ディスクリートアンプ基板を使わないでオペアンプを使うことも可能だ。

とりあえずオペアンプで動作確認し、ディスクリートアンプ基板が出来上がったら差し替えるとか、同様に領付されている、他の回路設計のディスクリートアンプ基板に差し替えて音の違いを楽しむとかいろいろ可能だ。

惜しむらくは、FN1242Aがシングルだということぐらいか。(まあ、FN1242A周りはそれほど複雑ではないので、重ねてパラレルにするのは難しくないと思う。)

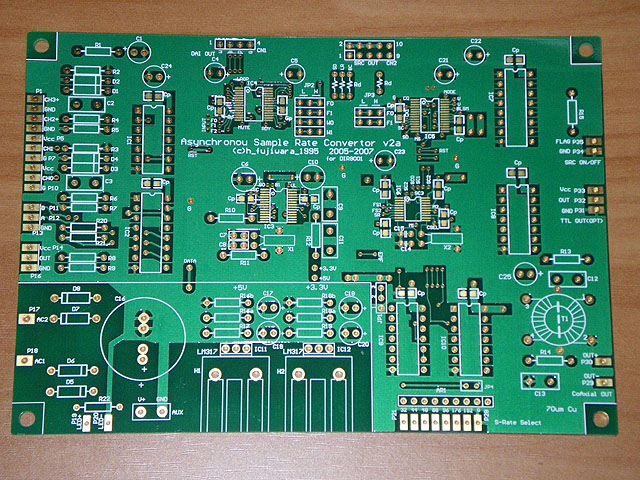

ちなみに懸案だったサンプリングレートコンバータだが、DAC基板の申し込み時に聞いてみたところ、基板のみならあるとの事だったため一緒に申し込んだ。

それがこれ。

何事も聞いてみるものである。

これで目的が達成できそうだ。

さて、チップをDigiKeyから仕入れるとするか。

ジャンクフード

たまに無性に喰いたくなる。

これはマクドナルドで最近販売されはじめたクォーターパウンダーである。

一枚1/4ポンド(約114グラム)の厚いハンバーグが売り。

ちなみにクォーターパウンダーのダブルチーズなので、ハーフポンド(228グラム)である。

肉が厚いというと、最近だとマックグラン、その前だとマックスター、さらにその前は…忘れた。確か私が高校生ぐらいの時にもあったはずだが…。(誰か知ってたら教えて欲しい。)

味はというと、良くも悪くもマックの味。(私は嫌いではないが。)レタス等は挟まれていないので、とにかく肉をガッツリ喰いたいという人向け。

満腹感が欲しいなら、さらにパンズの挟まっているメガマックの方があると思う。

ちなみにこれはバーガーキングのダブルワッパーチーズ。

見たとおり、ダブルクォータパウンダーよりさらに一回り大きい。

味は大きくは変わらないと思う。(肉が香ばしい分ワッパーの方が若干上か。)間のトマト等は好みもあるしね。