某大手ディーラーでの出来事。

オイルパンのネジ山がナメかかっているとの事で、交換費用の見積もり○万円を出してきた。

最近の整備は、そのディーラーにしか出していないのに…。

さすがにこれはクレームで通したが、他にも市価の倍以上のタイヤ交換やバッテリー交換の見積もりを出してくる。

もうちょっとどうにかならないかと聞くと「うちは激安店とは違いますから!!」と言い放つ。

高いなら高い理由をきちんと説明して納得してもらうべきだと思うのだが、その部分を端折って「うちは激安店とは違いますから!!」では話にもならない。

また、高いと思うならよそにどうぞと言うような態度も気に入らない。

扱っているのは、超高級車じゃなく一般大衆向けの車だよ?

客は安いにこした事はないと思うのが普通のはず、それこそ激安店に失礼だよ。

このような殿様商売では、客足が遠のくのも納得がいく。

で、結構むかついたので、どうしようか今思案中。

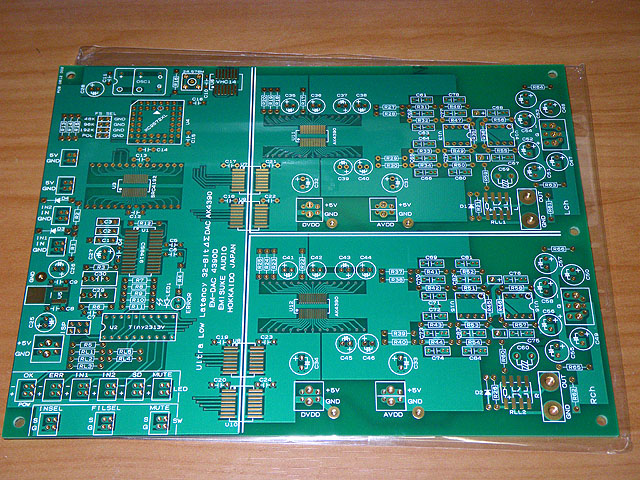

DAC検討その23 AK4390編

EMISUKE氏設計のDAC基板で独特なのは、

1.入力したデータはサンプリングレートコンバータであるSRC4192を必ず経由する。

2.AK4390にはモノモードが無いため、SRC4192後のXC9572XL(CPLD、プログラマブルロジックデバイスといって、回路をプログラミングで自由に設計できるLSI)で左チャンネルと右チャンネルのデータを分離し、左右のAK4390に供給している。

3.XC9572XLのクロックは24.576MHzで、基板上にクロックオシレータが存在し、SRC4192、AK4390等はそのクロックを基準にしている。

4.DAI等の前段のデジタル処理部と後段のDAコンバータの処理部とGNDアイソレータで電気的に分離されている。

5.DAコンバータの処理部のパスコンが全て電解コンデンサである。(電解使わなくても良いけど。)

6.DAコンバータ出力後のアナログ回路はオペアンプで構成されている。

気になるのは1と3かな?

SRC4192は、前回のFN1242でテストしてみてあまり芳しくなかったので、バイパスさせたいところ。

クロックについては、聴感上サンプリングレートの倍数の方が好ましい音がするので、CDが主体の場合は22.579MHzにしたい。

それぞれ、後ほどどうするか検討しよう。

さて次は部品選定。

電解コンデンサは、アンバランス出力のバイポーラを除けば全てパスコンとデカップリングであるので、全部低ESRで高周波特性の良いOSコンにする。

LPF構成用のコンデンサは、100pFは今回手に入れたPanasonicのオーディオ用PPSを使ってみる。

10pFと22pFはフィルムが手に入りにくいので、定番のディップマイカを使用する。

LPFの抵抗は精度が高い方が良いのでZ201…は高いのでVSR…も厳しいので、タクマンREYを多めに買い込んで、抵抗値が揃っているものでとりあえず組んでみよう。

あと出力保護用の抵抗は、定番?のNS-2Bとしよう。

肝心のオペアンプだが、個人的にデュアルでは最強と思っているLT1364を今回はチョイス。

LT1469も捨てがたいんだけど、まあ出来上がった後で交換してみるか。

金額はトータル15,000円ぐらいかな?

さて、明日にでも買いに行くとしよう。

DAC検討その22

DAC製作は、一度手を出すと歯止めが効かなくなってしまうかもしれないと危惧していたが、やはりやってしまった(^^;)

今回手を出したのは、EMISUKE氏が領布されているAK4390使用のDACである。

http://www.geocities.jp/aaa84250/

AK4390は、旭化成(あのイヒの旭化成)が誇る32BitDACチップで、なかなか入手し辛いようなので無くなる前にということで(爆)

で、届いた基板。

一緒に電源部も領布されているのだが、FN1242Aとの比較もあるので電源は流用する事にした。(場合によっては、簡単にDACが切替できるようにするかも。)

今回のキットは、アナログ部はオペアンプなので比較的楽ができるかな?(オペアンプ選択に悩みそうだが、爆)

FN1242使用のDACについては、ASRCのテストまでで一旦休止して、AK4390のDACが一段落したら、パラ化とか試してみるとしよう。

フレッツ光ネクストへの切り替え

「フレッツ光なんちゃってファミリー」から「フレッツ光ネクスト」への切り替え工事の立ち会いで、今日はお休み。

部屋への引き込みはそのままだったが、マンションへの引き込みを入れ替えていたようで、トータル二時間半ぐらいの作業。

宅内工事はONUの取り替えで一時間程度。

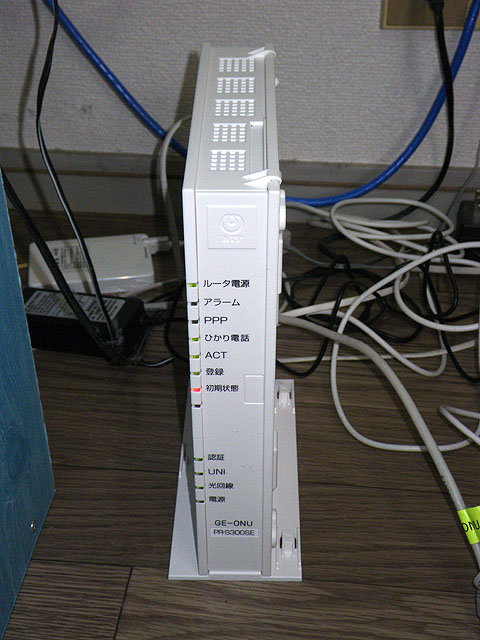

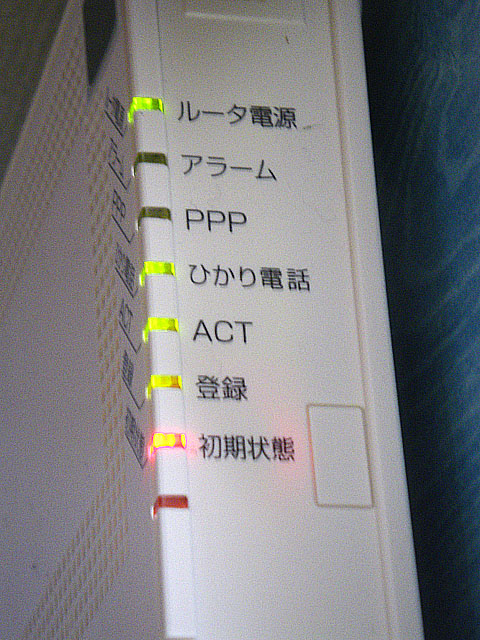

こっちが取り替え前のONU。

こっちが取り替え後のONU…ではなく単なる光配線の変換コネクタ。

引き込みの光ファイバを光コネクタ付きの光ファイバに変換しているだけ。

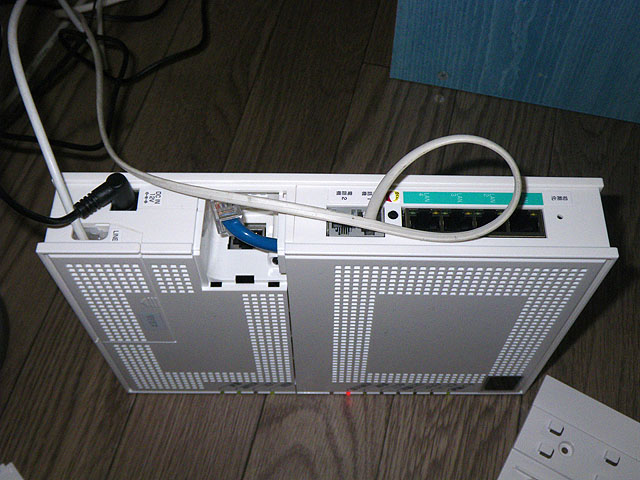

本体はこの中。

GE-ONUと書いてある通り、フレッツ光ネクスト用のギガビット対応ONU内蔵ルータ。

これ一台に、0NUと光電話およびインターネットルータの機能が内包されている。(戸建て契約なのでレンタル料は無料。)

4ポートのギガビットハブ機能も付いているので、普通のお宅ならこれで十分だ。(無線LANカードを内蔵すれば、無線LANルータにもなるし。)

左半分がONUで右半分がルータ、スイッチではなくLANケーブルで接続されている。

このままだと既存のルータが使えないので、ONUの配線を横取りして旧ルータ群に接続してみる。

何の問題もなく使えたので、ONU直後を分配して既存のルータとこのルータに接続する事にする。

分配は余っていたスイッチングハブを利用。

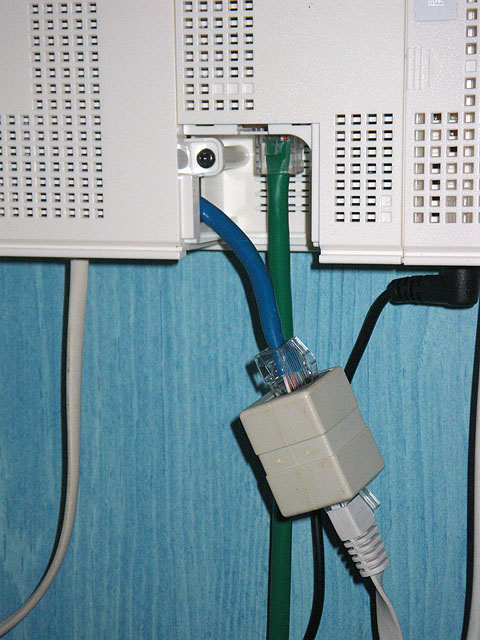

1個あると便利なLANのメスメスコネクタを使い、新規ルータのLANケーブルを延長する。

こんな感じでLANケーブルを延長。

ちょっとみっともないが、とりあえずテストという事で(^^;)

分配してもきちんと光電話が使える事を確認。

既存のルータも、設定変更することなく利用可能だった。

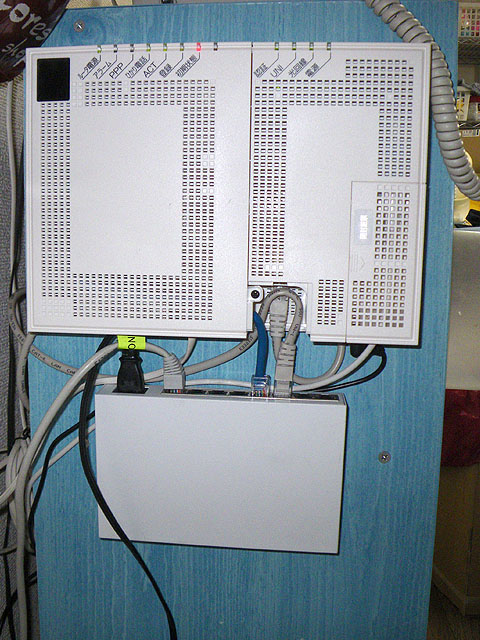

さすがにこのままだと邪魔なので、ちょっと整理してみた。

まあこんな感じかな?

回線速度はあまり期待していなかったが、

切り替え前

=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===

使用回線:NTT東 Bフレッツ ハイパーファミリー

プロバイダ:@nifty

------------------------------------------------------------

測定条件

精度:高 データタイプ:圧縮効率低

下り回線

速度:50.32Mbps (6.290MByte/sec) 測定品質:92.9

上り回線

速度:55.24Mbps (6.905MByte/sec) 測定品質:93.7

測定者ホスト:

測定サーバー:東京-WebARENA

測定時刻:2009/7/9(Thu) 9:00

------------------------------------------------------------

測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/

============================================================

切り替え後

=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===

使用回線:NTT東 フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

プロバイダ:@nifty

------------------------------------------------------------

測定条件

精度:高 データタイプ:圧縮効率低

下り回線

速度:88.01Mbps (11.00MByte/sec) 測定品質:98.2

上り回線

速度:86.95Mbps (10.87MByte/sec) 測定品質:99.7

測定者ホスト:

測定サーバー:東京-WebARENA

測定時刻:2009/7/9(Thu) 12:43

------------------------------------------------------------

測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/

============================================================

とかなりの増速となった。

もしかしたら、まだ一人で占有してるのかもしれないな(笑)

ASRC&DAC検討その21:SRC4192の試聴

前回、FN1242A使用のDACであるDAC1242-2と、SDRAMメモリーDAIの間にSRC4192を追加したので、今回は、それを知り合いのマニア氏のところに持ち込んで試聴してみた。

ちなみにスピーカは、私が預けているDCU-C171PP使用の角型スパイラルスピーカ。

氏はこのユニットを結構気に入ったようで、購入を検討中とか(笑)

それはさておき、SRC4192で176.2KHzにアップサンプリングされた音はどんな塩梅か?

全体的に音の輪郭線が細くなり、精細感はアップしたように感じられるが、音の広がりは狭くなり、ボーカルは後ろに少し引っ込む。

特に女性ボーカルの高域のシャウト、耳から入って後頭部をゾクゾクさせるような感じがかなり薄れてしまう。

無帰還アンプなど、生々しさ重視のアンプだとその現象が顕著だ。

マニア氏も概ね同様の評価であった。

かっちりとした鳴り方が好みなら問題無いのかもしれないが、FN1242Aの独特の高域がスポイルされてしまい、私的にはあまり好ましくない。

いろいろ試聴した結果、SRC4192は外してしまいました。

う〜ん、やっぱりオーディオは難しい(^^;)

まあ、試聴に使用したDCU-C171PPのポテンシャルの高さが確認できたので、良しとしよう。