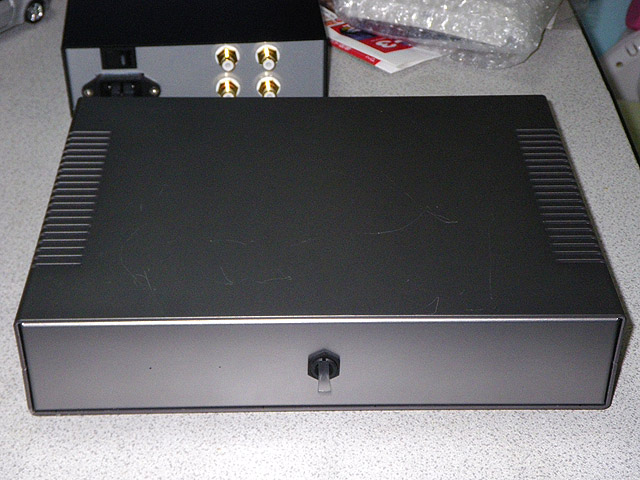

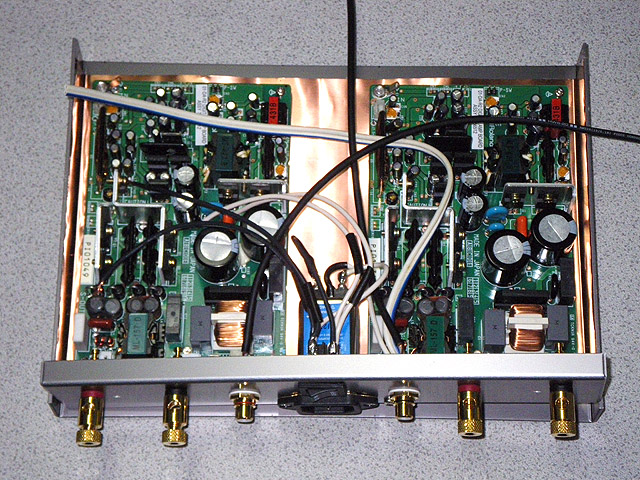

黒モグラのOEM基板(APS-M160IIG)を使ったアンプのケースは、TAKACHIのUS-260Hというもの。

これだと丁度基板が2枚縦に収まるし、放熱用スリットも開いていて都合が良い。(蛇足だが、100Wのアンプとしては少ないのかもしれないが、実際に使用してみるとそれなりに熱が出るので、密閉型ケースはあまりお勧めしない。)

ただこれ、ブロンズアルマイト仕上げ(色が暗緑)なので、黒モグラというのはちとはばかられるので、青銅モグラと呼ぶ事にする(笑)

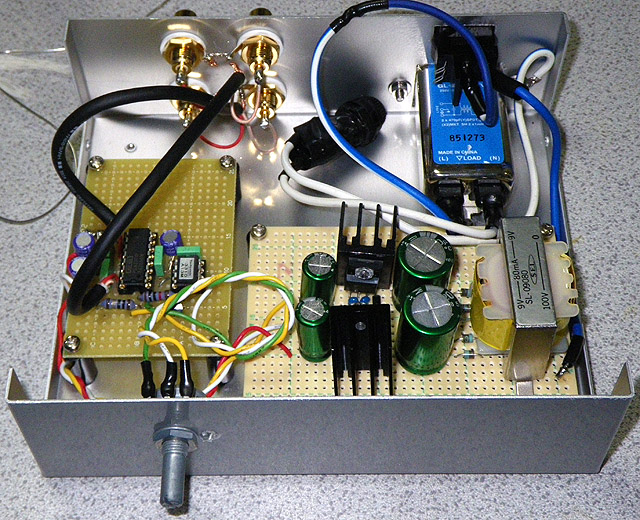

で、その青銅モグラ用のPGA2310を使った電子ボリュームがようやく出来上がった。(子供が邪魔するので深夜にしか作業できないのが辛い…。)

とりあえず普通のトランスと三端子レギュレータで電源を作成(ダイオードブリッジだけはショットキバリアダイオードを使用)、PGA2311用の電源もアナログ・デジタル共用という「気になったら手を入れればいいやね」仕様。

ということで改めて試聴してみたところ、基本的な感想は前回と同じだが、ソースの出力レベルが上がった関係でより高域の情報量が豊富になり、艶のようなものも感じられるようになった。

いやぁ、いいですわこれ(^^)v

PC用のつもりでいたけど、4枚組み合わせてBTL構成にしてリビングのパワーアンプにするのも面白いかも?

まあ妄想?はおいといて、役不足の刻印を押されてしまったLS-VH7のネットワーク部品を買ってきてしまったので、先にそっちを消化する事にしよう。

アナログ終了まであと3年

「アナログ終了3年前 デジタル完全移行推進の集」が開催

各界代表と、地デジ大使草なぎ剛が集合

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080724/dpa.htm?ref=rss

で、消費者代表はどこに?

バリウムの副作用?

昨日夕方からなんか息苦しい感じがし、終業のベルもそこそこに帰路に着く。

本当は秋葉に寄って帰るつもりだったのだが、外へ出でいくらか歩いたら、このまま無理をすると倒れてしまいそうな感じになってしまったので、真直ぐ家に帰ることに。

特に脈が乱れているとか、胸が締めつけられるように痛いとか、血圧がどうのとか感じなかったが、何か息苦しい感じが治らないため、とにかく安静にしつつ帰宅、家でもおとなしくしていた。

とりあえず一晩寝たら治ったが、もしかして昨日会社の定期健診でバリウムを飲んだのが原因?

これが俗に言うバリウムのアレルギーの症状かしらん?

そういや前回(一年前)のときもそんな感じになったような気がするので今度確認してみよう。

精神的なものであるなら良いんだけどね。

黒モグラOEM基板の試聴

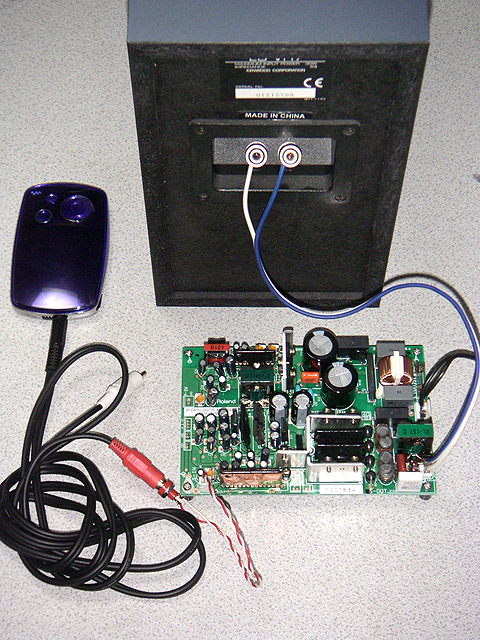

組み上げてから100時間ほどエージングをしたので、少し試聴してみた。

まだ電子ボリュームが出来上がっていないので、PCのアナログ出力を絞って入力。

ソースはCDをリッピングしてロスレス圧縮したもの。

スピーカはPC用に使用しているKENWOOD LS-VH7。

一聴して判るのは、解像度の高さと低域高域のバランスの良さ、それとスピーカの駆動能力。

ボリュームを絞ってもバランスが崩れないので、低能率のLS-VH7をきちんと駆動している事がわかる。

同じスピーカに、少し前まで若松キットベースのTA2020のデジタルアンプを繋いでいたが、駆動能力は黒モグラの方が上で、解像度も若干高いように感じる。

現在繋がっている、KENWOODのVRS-7100も含めた順位は、

駆動能力 黒モグラ>VRS-7100>TA2020

解像度 黒モグラ>TA2020≒VRS-7100

高域の滑らかさ TA2020>黒モグラ>VRS-7100

こんな感じ。

音は無色透明でソースをそのまま増幅している感じなので、録音が悪いCDだと少々辛いか?

単独で使わずアナログプリ、できれば管球プリと組み合わせればかなりいい感じになるのではないかと思う。

今度シンプルな管球プリを組んでみるか。

しかし、LS-VH7は完全に役不足だな、リビングのL-33と入れ替えるか?

とりあえず、ネットワークを強化すべくコイルとコンデンサを買ってきたので、手を入れてから考えてみるか。

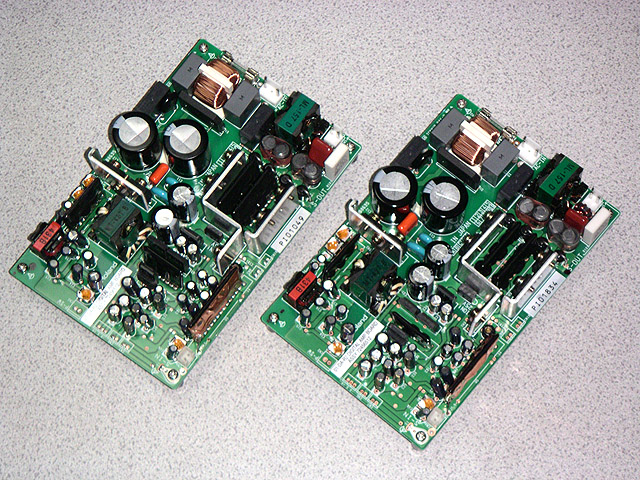

本日の買い物 Roland APS-M160IIGと電子ボリューム用部品

FLYING MOLEのデジタルモノアンプ、DAD-M100ProのOEM基板。

http://www.flyingmole.co.jp/jp/products/module_spec/index.shtml#ac_mono

DAD-M100Proがmk2になり、入れ替えのためOEM基板も在庫放出しているのか、オークションに手頃な価格で出ていたので試しに入手。

本物?はコネクタやらがチープなため交換している人も多いようなので、交換前提ならこっちの方が安上がりかも。(ただ部品が飛んでも保証はない訳だが。)

そのままだとボリューム操作もままならないため、プリ代わりのデジタルボリュームを作成すべく各種部品を秋葉で購入。(メインのボリュームICと制御用PICは通販、自分で焼いてもいいんだけど面倒だったので、笑)

なんのかんので、結構な出費となってしまった(^^;)

最終的には直結の予定だが、とりあえずコネクタ経由でRCA入力、電源、スピーカ出力を接続。

ちなみにコネクタは、RCA入力がXHコネクタの2Pタイプ、電源がVHコネクタ(3.96mmピッチ)の3Pタイプ、スピーカ出力がVHコネクタ(3.96mmピッチ)の2Pタイプだった。(取り回しは楽だが、音質的にはどんなもんだろう?)

高級感溢れる手頃なケース(笑)が見つからなかったので、一時的に適当なケースに組み込む予定。

適当なケースのつもりが、結局そこそこのケースを買ってしまった。

ケースの穴は、

下部の基板取り付け用の穴×8

リアのRCA入力コネクタ×2

スピーカ出力コネクタ×4

ACインレット(ノイズフィルター付き)×1(四角)

100V主電源スイッチ×1(四角)

フロントの基板用副電源スイッチ兼電源ランプ×1

これだけ。

とはいえ、アルミ板の厚みが結構あるのでめんどくさい。

ヒューズは基板に載っているので、今回はパス。

ドリル台があれば便利なんだけど、そこまで金かけるのもなぁ。

穴あけ後、ケース内部に銅板貼り付けをした後、基板を組み込み配線してとりあえず完了。

後はエージングとボリューム基板を作成だな。