今週の週間少年ジャンプ(40号)の「こちら葛飾区亀有公園前派出所」に、非常に判りやすい地デジの解説が載っている。

しかも、しっかりとコピーガード批判もしてくれている(笑)

前半部分については両さんに、

「だったらもんく言いなさい!!!」

「ダビングミリオンにしろとか! 全てをもう一度アナログに戻せとか 電機メーカーや総務省に陳情しろ!」

と言わせるための前振りではないかと思うぐらい。

消費者庁も発足した事だし、皆で「地デジ等の無料放送のコピーガードは、消費者に大きな不利益を被らせている!!」と陳情しましょう。

それに関連する話で、最近ある奥様が「自分の子供が映った番組を知り合いにDVDに録画してもらったけど、自宅のPS2では見られなかった。」と言っていた。

多分それは、地デジ対応DVDレコーダで録画した、CPRM対応DVDプレイヤーでないと再生できないDVDだからであろう。(PS2はCPRM非対応)

たまたまうちでも録画していた番組だったので、PS2で再生できるDVDを焼いてあげたけど、んな事普通の奥様に説明しても理解してもらえないっすよ!!

一部の不心得者を締め出そうとして、大多数の善良な視聴者に不利益を被らせているにもかかわらず、ほとんど効果が上がっていない(何故なら不心得者は裏道を知っているから)地デジのコピーガードなんかやめてまえ〜っ!!

で、総務省やら大手メーカーが手をこまねいているうちに、イオンがやっちゃいましたな。

5,000円どころか5,000円を切る地デジチューナー!!

http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20090904_313051.html

2007年8月の地点で、総務省がメーカーに2年以内に5,000円チューナーを発売するように求めたのに、先に行っても5,000円のチューナーは難しいと言っていたのにね。

これで大手メーカーは、出せないんじゃなくて出したくなかったんだって事がはっきりしましたね。(だって出すと買い控えが起こって、薄型TVやデジタルレコーダが売れなくなるから。)

もうこの際イオンで、このチューナーをブラウン管テレビに内蔵して、2万以下の地デジ対応テレビを出しちゃえばいいのに(爆)

で、こんなちゃちぃチューナーにもしっかり入っているB-CASカード!!

いったい5000円のうち、いくらがB-CASシステムの値段なんだか…。

こんなん出てきた以上、今一生懸命論議しているB-CASに変わるシステムなんかムダですよムダ。

もうスクランブルを外してコピーフリーにするか、地デジのB-CAS業務を公共団体に引き継いで、明朗会計の実費でやるかそっちを議論しなさいよ。

うむむ、睡眠不足で支離滅裂…。

DAC検討その28 AK4390編

必要な電源は用意できたので、動作チェックを行う…前に懸案だったSRC4192のソケットの取りつけ。

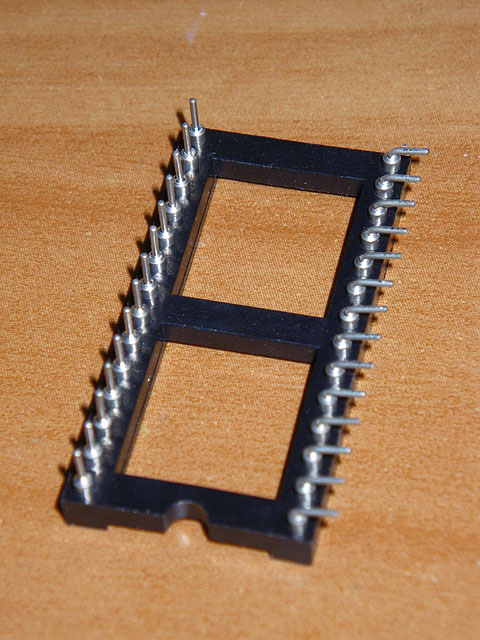

幅が足りないので、28PのICソケットの片足を曲げる。

挿入すると、丁度折り曲げた足先が基板のランドと重なるので、あとはこれをハンダ付けすればオーケー。

さて動作テストだが、外付けのメモリーDAIを使う予定だったので、DAI部は組み立てておらず動作チェックにはメモリーDAIとの接続が必要。

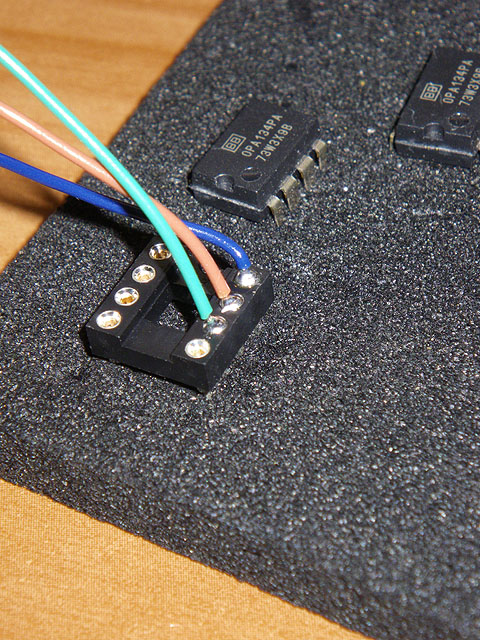

メモリーDAIの出力は、

1.ビットクロック

2.LRクロック

3.シリアルデータ

4.マスタークロック

5.GND

とあり、そのうち1〜3はSRC4192の出力ピンの位置、4と5は水晶発振器の位置から注入する。

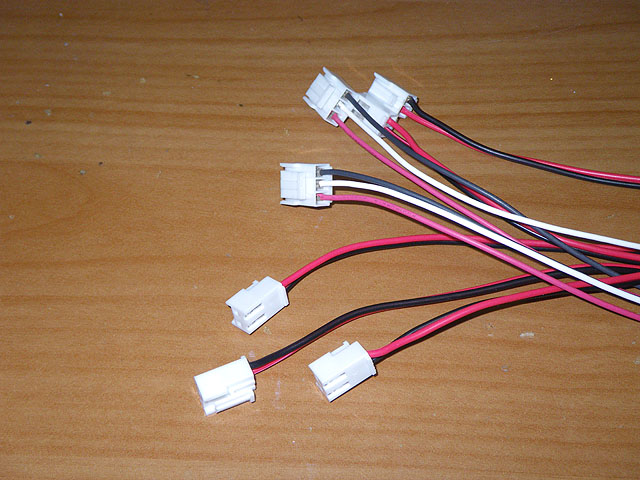

まずはメモリーDAI側のコネクタ(日圧のPH)を圧着し、次にDAC側の配線の端をICソケットにハンダ付けする。

このソケットをそれぞれのICソケットに挿入し、接続しようという訳だ。

気になるのはマスタークロックの引き回しだが、このDACは水晶発振器の後で74VHC14を使って波形を整形しているので、多少であれば大丈夫だろう。

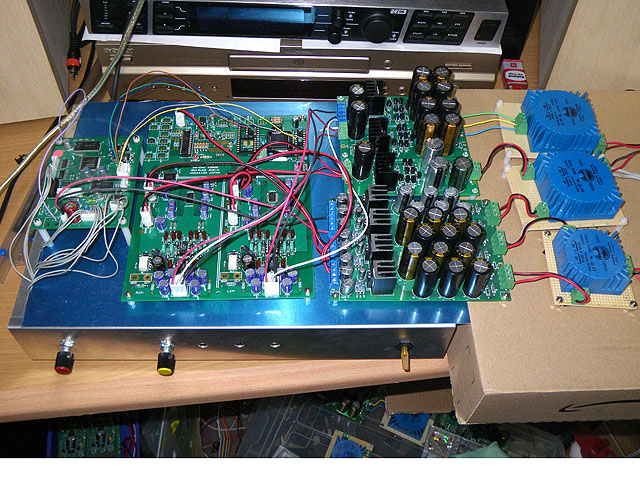

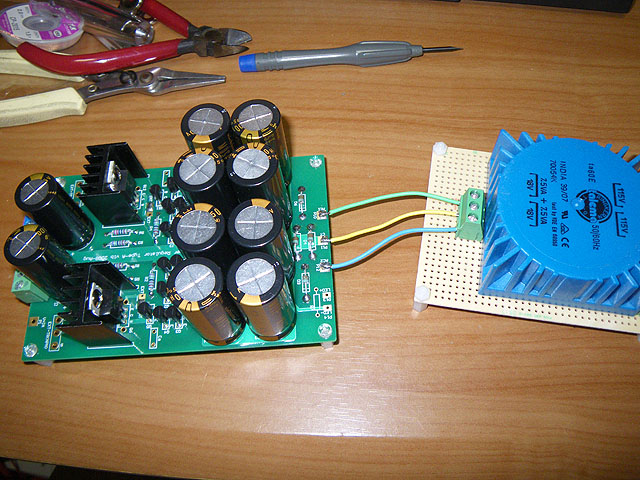

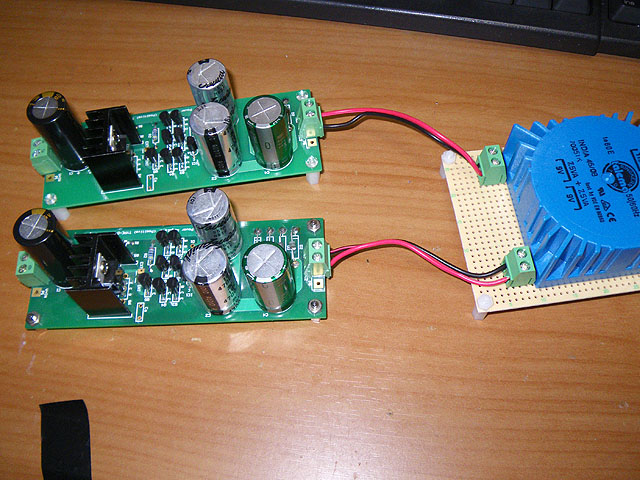

準備が整ったので、バラックで組み上げる。

左右の電源を共用して接続したが、それでもDAC基板が大きいので結構なスペースを喰っている(笑)

入力は、パソコンのソースをPCM2704使用のDACでUSB→S/PDIF変換を行い、それをメモリーDAIに接続。

ドキドキしながら電源ON…とりあえず火は噴かなかったのでホッと一息(笑)

片端からテスタを当てていくと…ありゃ?左チャンネルから出力が出ていない。

電源を落として基板の裏を見直すと、PICの足のところに微妙なブリッジが…(^^;)

コテを当ててジャンパを溶かしリトライ。

今度は出力が出たものの、右チャンネルの出力が左より一桁大きい(爆)

再度基板を見直すと、アナログ回路周りにもブリッジが…。

スルーホールの穴が小さいのかハンダの流れが悪いので、念入りにハンダを流したのが災いしたらしい。

この基板は意外とディスクリート部品間の間隔が狭いので、ブリッジには注意した方が良いようだ。

ハンダ吸い取り線を当ててブリッジを解消してリトライ。

今度は左右ともきちんと信号が出てきた。

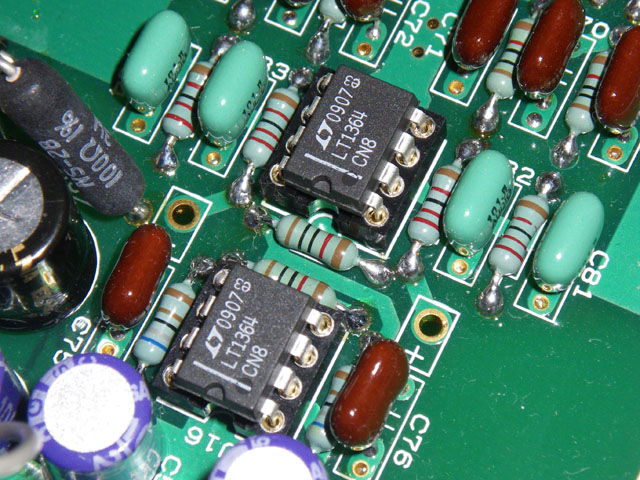

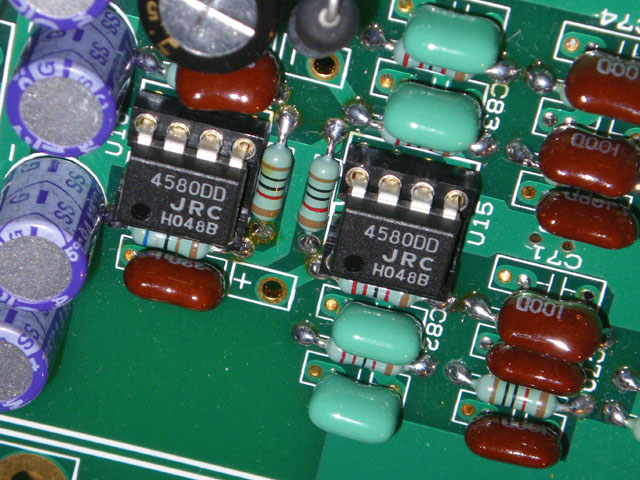

ただ部品を触ってみると、オペアンプがかなり熱を持っている。

これは発振してるんだろうなぁ…。

オペアンプをLT1364から手持ちのNJM4580に交換しリトライ。

今度はほとんど熱を持たなくなった。

う〜ん、LT1364だと発振するかぁ、どうするかなぁ?

DAC検討その27 AK4390編

メインのDAC基板はほぼ出来上がったので、次は電源回路。

このDAC基板は、

デジタル段電源 +5V

L側DACデジタル電源 +5V

L側DACアナログ電源 +5V

L側オペアンプ電源 +-15V

R側DACデジタル電源 +5V

R側DACアナログ電源 +5V

R側オペアンプ電源 +-15V

これだけ必要。

LRを共通化する手もあるだろうが、ここはこだわりを持って7電源…としたいところだが、手持ちの電源だけでは足りないので、fujiwara氏領布の電源基板を追加した。

トランスと繋いで、動作チェック。

ついでに手間のかかる電源ケーブルの圧着。

これで手持ちの電源は

+-15V×2

+5V×2

+5V×3++3.3V×1

となった。

さて、次は動作テストかな?

BackupExecの合成バックアップの不具合

BackupExec12.5合成バックアップで、ペースラインバックアップと増分バックアップは正常に終了するものの、肝心の合成バックアップががどうしても

最終エラー: 0xe0000904 - カタログ情報の取得中にエラーが発生しました。

最終エラーカテゴリ: バックアップメディアエラー

で異常終了してしまう。

色々調べて、最終的に行き当たったのはここ。

http://seer.entsupport.symantec.com/docs/294543.htm

どうも増分バックアップの後に合成バックアップ用のカタログ情報を取得する仕様らしいのだが、カタログ情報の取得が終了する前に合成バックアップが実行されると、上記のエラーで落ちてしまうらしい。

回避策は、上記リンクに書かれている通り、増分バックアップのポストコマンドに

timeout.exe /t 900

と入れてカタログ情報の取得が完了するまで(厳密には完了すると思われる時間)ウェイトを入れてジョブを完了させないようにする。

既知の問題で日本語版にも影響あるなら、ナレッジベースぐらい日本語化して置いといてくれよ!! > シマンテック

CANON新型デジタル一眼レフ EOS-7D発表

キヤノンの新型デジタル一眼レフ EOS-7D

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/7d/index.html

APS-Hでなかったのは残念!!

ただセンサーサイズ以外の性能は申し分無いので、思わず予約(爆)

心中するつもりはないが、しばらくはAPS-Cとお付き合いということで、手持ちのレンズをいくつか手放すとしよう。

しかし一桁?を付けたって事は、キヤノンはAPS-Hは捨てるつもりなのかな?

だとするとMrk4で1Dと1Dsが統合されるのもありうる話。

まあ持ち歩くには重過ぎるのと値段が凄い事になりそうなので、多分買わない(買えない)だろうけど(^^;)