シエンタは、ディーラーを変えて仕切直し。

今回は展示車のあるディーラーへ。

再度一通り確認した上で、シエンタ後継と目されるパッソセッテもついでに見る。

スライドドアではないうえ、3列目シートもかなり薄い。しかも半分だけ倒せないので使い勝手が悪い。

後部の荷物室も高さがあって、自転車はちょっと辛い。どおりでシエンタも併売する訳だ。

浮気はこれぐらいにして商談へ。

本当はフリードと同じく横滑り防止+トラクションコントロールを付けたかったが、TypeGにしか付かないため、少なく見積もっても23万は上乗せになる。そのためXLimitedで見積もり。(う〜ん、できるだけ付けておいた方が良いんだが…安全装備はどのグレードにも装備出来るようにしておくべきだよ。)

今回の商談はかなり感触が良く、とりあえず20万引きが出た。

早めに決断して、9月登録にしてもらえばもうちょっと頑張るとの事。(決算時期だからね。)

シエンタの値引きは25万ぐらいが目標との事なので、一発目としてはまずまず。

とりあえず持ち帰って検討ということに。

さて、ベース車が30万安い上値引きが大きく、納期も早いので補助金も安心ということで、フリードとの価格差は45万強。

さすがにこれだけ差額があるとねぇ…。

とりあえず、価格差が25万を切ったらフリード、切れなかったらシエンタという線引きでホンダともう少し交渉するとしよう。

車の購入検討(フリード、シエンタ編)

エコカー減税、補助金に乗り遅れまいと家人の車の買い換え検討。

条件は、

「最大6人が乗れる事」

「4人が乗った状態で自転車が積める事」

「あまり大きすぎない(排気量、車のサイズ共に)事」

「電動スライドドアが助手席側にある事」

ということで、選択肢はぐっと狭まって、

トヨタ シエンタ

ホンダ フリード

の二種。

日産も探したが、キューブキュービックが無くなったため該当車種無し。

あえて挙げるならNV200バネットだが、高さが20cm以上高いので圏外。

車種の選択ができたので、早速ディーラーに。

どちらも発売直後という訳ではないので、展示車が置いてある店は限られるため、ネットで調べて該当店舗へ。

まずはフリード。

角形で、まんま小型のミニバン(って表現も変だな?)というデザインなので、個人的にはちょっと難ありだが、そこはグッと我慢(笑)

乗ってみて意外だったのは、外から見たサイズと中から感じるサイズが違う事。

外から見るとさほど大きくは感じない(軽から比べれば大きいが)が、乗ってみると中が広くて結構大きな車に感じる。

3列目のシートも座り心地が良いし、使い勝手はかなり良さそうだ。

家人はおっかなびっくり試乗したが、乗ってみると意外と取り回し易く気に入った様子。

見積もりは、同排気量(1500cc)クラスではお高めの250万円といったところ。

値引きは様子見(決算価格とは言っていたが…。)の15万円。

車自体は良いと思うが、まだまだかな?

さてシエンタ。

展示車が無くて、ちょっと融通して用意してくれた。

デザインは個人的には○だが、その分無駄が多くて中はフリードと比べると狭い。サイズはそれほど変わらないのに、結構違うんで家人はビックリしていた。

3列目のシートは、まあなんとか座れるというレベル。(キューブキュービックよりはましだが。)長時間でなければまあ大丈夫でしょう。

それでも軽よりは大きいので、十分実用的に使えるかな。

お値段はビックリの220万円。

フリードよりは安いが、いろいろ付けてあの値段なので、車の出来等も加味するとお得感がある。

フルモデルチェンジもしてないし、その分値引きか大きいのかと思ったら、値引きのねの字も出なかった。

う〜ん、売る気無いのかなぁ?

それとも冷やかしに感じたのかな?結構本気だったんだが…。

ということで、シエンタはディーラーを変える事に決定。

さてさてどうなる事やら?

DAC検討その30 AK4390編

一応再生可能な状態になったので試聴してみる。

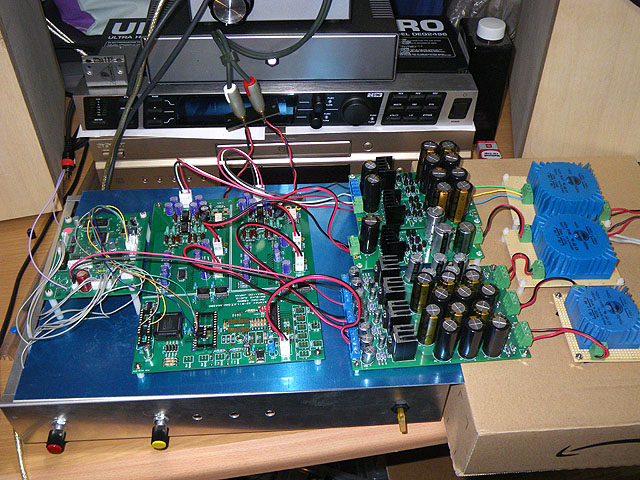

DACの環境は、DAIはメモリーDAIを外してオンボードのCS8416を使用、SRC4192をバイパス(28Pソケットの4-23、5-25、6-24ピンにジャンパを飛ばした物を挿入)クロックは添付の24.576MHzの発振器を挿入。

アンプは自作?のモグラアンプ、ボリュームはCS3310使用の電子ボリューム、スピーカはDCU-C171PP使用の角形スパイラルといったところ。

ソースは、PCの非圧縮音源をPCM2704でUSB→S/PDIF変換したもので、ASIO出力をしていない。

さて試聴。

…

……

………

う〜ん、これは結構凄いかも…。

正直このソースで、ここまで生々しい高解像度な音が出てくるとは思わなかった。

ASIO出力ではないPCソースだとオリジナルより鮮鋭感に欠ける感じがあったのだが、それがかなり払拭された。

「シルクのショーツの上から撫でた時のような滑らかな触感」

がFN1242の音とすれば

「素肌に触れるか触れないかの距離で感じる柔らかな産毛の触感」

がAK4390の音である。(ぉぃぉぃ)

マジでエッジの毛羽立った感が感じられます。

メモリーDAIも使わない、エージングもまだまたといった状態でここまで聴かせるとは、恐るべしAK4390!!

後は、エージングが進んでうるさくならないことを祈る(^^;)

なお、文章中の表現は個人的な感覚ですので、あまり深く考えないように(爆)

久々に光麺へ

DAC検討その29 AK4390編

NJM4580なら発振しないが、せっかく買ったオペアンプが勿体ないのでテコ入れ。

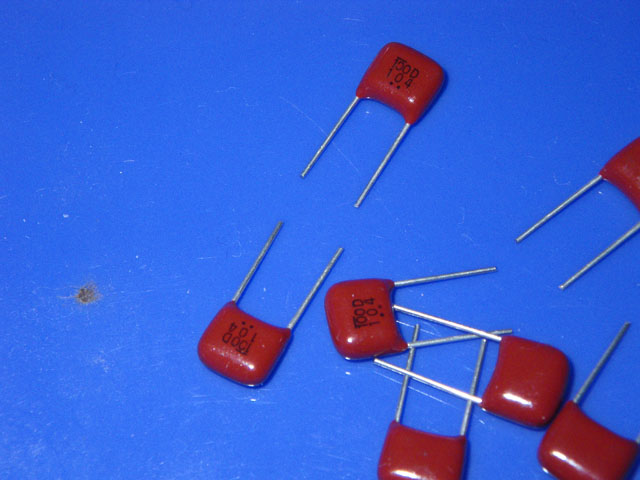

この基板は、オペアンプの電源端子の所にパスコンが入っていないので、鈴商で仕入れた0.1μFのPanasonicの積層フィルムコンデンサをパスコンとして入れてみる。

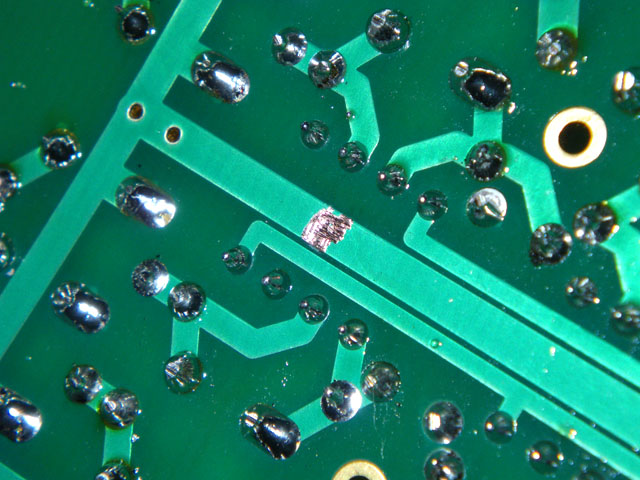

まずは、オペアンプ下のグランドラインのレジストを剥がす。

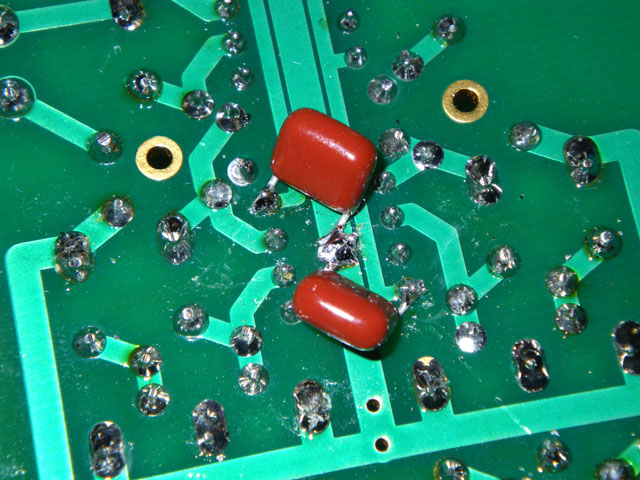

とりあえず一ヶ所だけオペアンプの+電源端子とGND、−電源端子とGNDにパスコンを飛ばす。

OSコンと他のコンデンサをパラると音質的に芳しくないとの事だが、この際気にしない。

キット純正?のNJM2068と、ちょっと高性能のLME49720を秋月で仕入れてきたので、パスコンを入れていない方に挿して、発振するかついでに確認する。

ちょっと期待しつつ電源オン………残念ながらパスコン有りでもLT1364は発振してしまった。

NJM2068とLME49720はパスコン無しでも発振せず、偉い偉い(笑)

さらに突っ込んでと思ったが、まだ一度も音出ししていないので、オペアンプを全部NJM2068にし、RCA端子を繋いで音出しテスト。

気になっていた、マスタークロックの48kHz系と44.1kHz系の切り替えも特に問題無いようだ。(CPLDに供給するクロックが切り替わるため。)

時間が遅くて音量を上げられないので、試聴はまた今度。